技术论坛

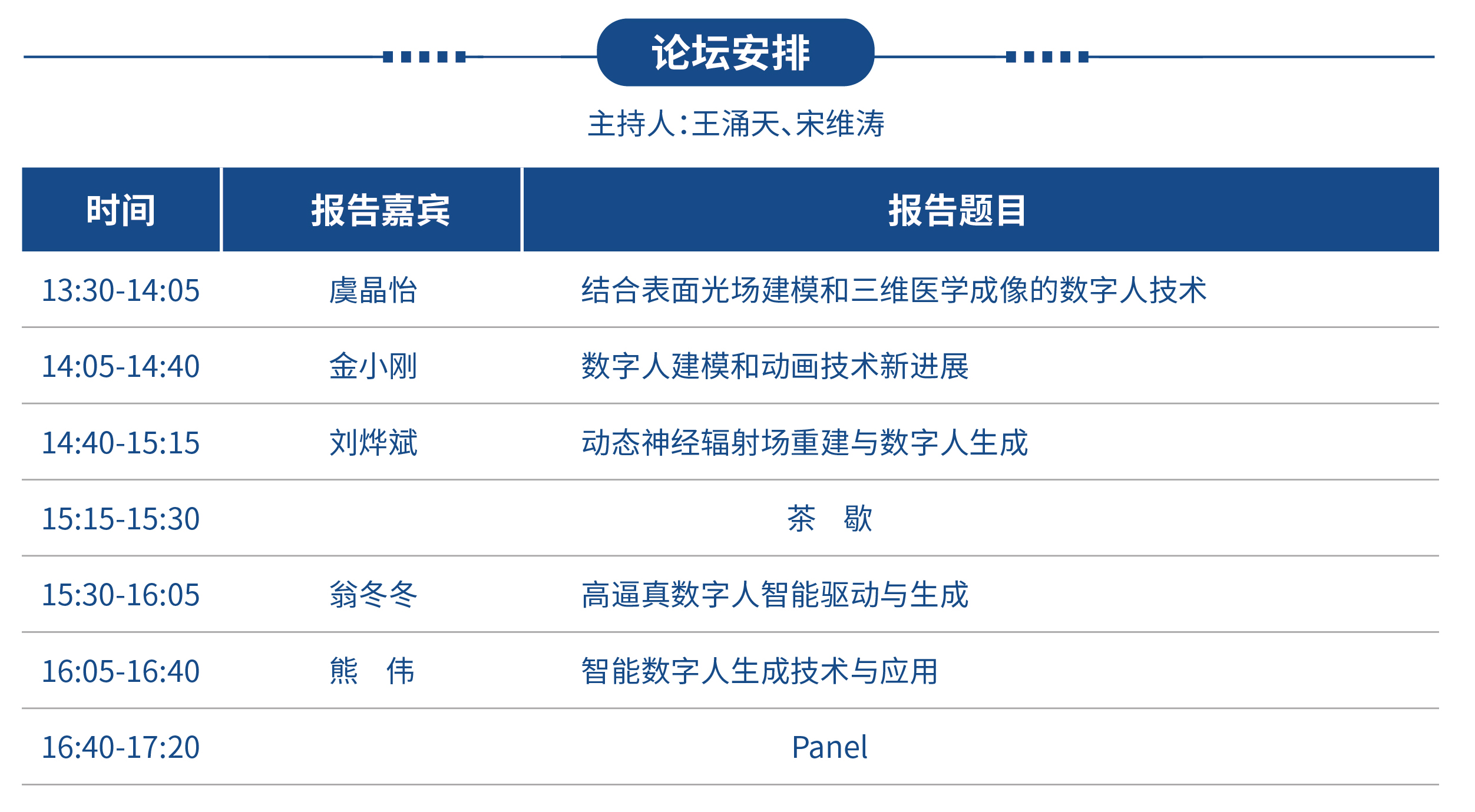

虚拟人技术论坛(科大讯飞)

基本信息

论坛名称:虚拟人技术论坛

论坛形式:论坛

论坛形式:专委组织

专业委员会:CSIG虚拟现实专委会

论坛介绍

近年来,国家高度重视数字经济在推动产业结构优化中的重要作用,智能数字人技术以高写实、高智能、强交互为核心,是下一代互联网的关键技术,也是数字经济的重要支撑,数字人的概念得到了学术界、投资界、产业界的广泛关注,并已经有多个数字人在不同产业领域得到应用。本论坛由虚拟现实专委会承办,邀请了学术界产业界的专家和大家就虚拟数字人技术进行深入交流。

论坛主席

姓名:王涌天

单位和职称:北京理工大学教授

个人简介:王涌天,北京理工大学杰出教授,长江、杰青,光电学院和计算机学院博导,北京市混合现实与新型显示工程技术研究中心主任。兼任全国信息技术标准化技术委员会委员、虚拟现实与增强现实标准工作组组长,中国图象图形学学会副理事长,中国光学工程学会常务理事,中国光学学会监事,中国计算机学会理事,北京图象图形学学会理事长,北京光学学会副理事长,并先后被国际工程光学学会(SPIE)、英国工程技术学会(IET)、美国光学学会(OSA)、中国光学学会(COS)、中国仪器仪表学会(CIS)、中国图象图形学学会(CSIG)评选为会士(Fellow)。

姓名:宋维涛

单位和职称:北京理工大学准聘教授

个人简介:北京理工大学光电学院准聘教授,博士生导师,主要研究方向包括颜色科学、新型显示与人机交互等。北京理工大学光学工程学科博士,新加坡南洋理工大学电子电气工程学院博士后,曾在美国康涅狄格大学电子工程学院进行访问研究。发表在Nature Communications、Laser & Photonics Reviews、IEEE TVCG等著名学术期刊论文多篇,获得授权国家发明专利十余项。担任国际标准化组织ISO/IEC SC24专家组成员,中国照明学会视觉与颜色专委会副主任委员,中国图象图形学学会虚拟现实专委会秘书长,北京图象图形学学会理事,中国计算机学会人机交互专委会委员等。

报告嘉宾

姓名:虞晶怡

单位和职称:上海科技大学教授

报告题目:结合表面光场建模和三维医学成像的数字人技术

个人简介:虞晶怡,上海科技大学教授,OSA Fellow,IEEE Fellow,ACM杰出科学家。他于2000年获美国加州理工学院(Caltech)双学士学位,2005年获美国麻省理工学院(MIT)博士学位。现任上海科技大学副教务长、信息科学与技术学院教授、执行院长。虞教授长期从事计算机视觉、计算成像、计算机图形学、生物信息学等领域的研究工作,并先后获得美国国家科学基金杰出青年奖(NSF CAREER Award)和美国空军研究院杰出青年奖 (AFOSR YIP Award)。他担任IEEE TPAMI、IEEE TIP等多个顶级期刊编委和多个国际人工智能会议(ICCP 2016、ICPR 2020、WACV 2021、CVPR 2021、ICCV 2025)的程序主席。他同时是达沃斯世界经济论坛(WEF)“全球议程理事会”理事,并担任其Metaverse方向的Curator。

姓名:金小刚

单位和职称:浙江大学教授

报告题目:数字人建模和动画技术新进展

个人简介:金小刚,浙江大学计算机科学与技术学院二级教授,博士生导师。主要研究方向为计算机动画、计算机图形和虚拟现实。浙江大学-腾讯游戏智能图形创新技术联合实验室主任,浙江凌迪数字科技有限公司联合创始人,浙江省虚拟现实产业联盟理事长,中国计算机学会虚拟现实与可视化专委会副主任委员,中国虚拟现实技术与产业创新平台副理事长,杭州钱江特聘专家。第九届霍英东青年教师基金、浙江省杰出青年基金获得者,入选教育部新世纪优秀人才支持计划。在ACM TOG (Proc. of Siggraph)、IEEE TVCG等国际重要学术刊物上发表论文180多篇,谷歌学术引用4650多次。2008年获教育部高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖一等奖,2017年获浙江省科技进步二等奖,2015年获美国ACM Recognition of Service Award奖。获国际计算机动画学术会议CASA’2017、CASA’2018最佳论文奖,《计算机真实感图形的算法基础》获2001年国家科技图书二等奖。

姓名:刘烨斌

单位和职称:清华大学长聘教授

报告题目:动态神经辐射场重建与数字人生成

个人简介:刘烨斌,清华大学自动化系长聘教授,国家基金委杰青。研究方向为三维视觉,主要从事数字人重建与生成研究。提出了三维数字人的多元表征模型与协同优化机理,研制了多套国际领先的单一视点或多视点实时动态三维重建与生成系统,发表TPAMI/ SIGGRAPH/CVPR/ICCV等论文近70篇,成果对8家知名企业技术许可。担任IEEE TVCG及CGF副主编,CVPR 2021、ICCV 2021、ECCV 2022领域主席,SIGGRAPH Asia 2019,2020技术委员会委员。任中国图象图形学学会三维视觉专委会副主任。获2012年国家技术发明一等奖(排名3),2019年中国电子学会技术发明一等奖(排名1)。

姓名:翁冬冬

单位和职称:北京理工大学研究员

报告题目:高逼真数字人智能驱动与生成

个人简介:翁冬冬,北京理工大学光电学院研究员。主要研究方向为虚拟现实与增强现实、人机交互、高逼真数字人。作为项目负责人主持完成国家高科技发展计划(863计划)重点项目、十三五国家重大专项、国家自然科学基金等多项国家和省部级课题。近年来完成《飞行模拟器》《虚拟现实:另一个宜居的未来》两部专著,以及国内第一个虚拟现实国家标准:《信息技术虚拟现实头戴式显示设备通用规范》,并参与《信息技术增强现实术语》标准的撰写工作,带领团队获批国内首个虚拟现实专项国家计量认证(CMA)。发表论文八十余篇,申请专利二十余项,获得国家技术发明奖二等奖(排名第2)、北京市科学技术发明奖一等奖(排名第7)、中国图象图形学学会科技进步奖一等奖(排名第1),中国光学工程学会创新技术奖一等奖(排名第3)、军队科学技术进步奖二等奖(排名第6)等奖励。

姓名:熊伟

单位和职称:凌云光技术股份有限公司 立体视觉事业部总经理

报告题目:智能数字人生成技术与应用

个人简介:熊伟,凌云光技术股份有限公司立体视觉事业部总经理,毕业于南京理工大学,兼任中关村数智人产业联盟副理事长,负责凌云光立体视觉成像系统的开发与传媒娱乐市场的落地应用,负责联盟数字人专委会建设发展,参与编写《虚拟数字人发展白皮书》,参与制定了数字人、XR拍摄、运动捕捉等多项行业标准。

论坛日程

5月11日 下午

脑图谱与类脑智能前沿交叉论坛

基本信息

论坛名称:脑图谱与类脑智能前沿交叉论坛

论坛形式:论坛

论坛形式:专委组织(CSIG脑图谱专委会)

专业委员会:CSIG脑图谱专业委员会

论坛介绍

21世纪是脑科学的世纪。脑与认知科学在基因、蛋白、神经细胞、神经回路、脑网络、行为等不同层次都已经取得了突飞猛进的研究进展,为解析脑认知机理、重大脑疾病发病机理以及发展脑图谱启发的类脑模型等方面提供前所未有的新机遇。本次学术研讨会秉承“交流、合作、创新”的宗旨,瞄准脑图谱大数据与类脑智能国际前沿,围绕我国脑科学与类脑智能战略发展需求,探讨跨模态多尺度脑图谱大数据的产生和融合、高性能计算平台的构建、脑图谱启发的类脑智能模型以及脑图谱在重大脑疾病研究中的应用等各个方面,邀请国内知名脑图谱与类脑智能领域专家教授做专题学术讲座,分享脑科学与类脑国际前沿的研究现状和发展趋势,全方位讨论领域面临的挑战和可能的发展技术路线,共同助力脑科学与类脑学科发展。

论坛主席

姓名:蒋田仔

单位和职称:中国科学院自动化研究所研究员

个人简介:蒋田仔,研究员,中国科学院自化研究所脑网络组研究中心主任,脑网络组北京市重点实验室主任,之江实验室特聘研究员。欧洲科学院外籍院士(MAE),IEEE Fellow,IAPR Fellow,AIMBE Fellow,国家杰出青年基金获得者,长江学者特聘教授,973项目首席科学家。现任Neural Networks, IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems等多种国际刊物编委,国际人脑图谱学会(OHBM)候任主席,中国图象图形学学会理事、脑图谱专业委员会主任,北京脑网络组与类脑智能学会理事长,中国神经科学学会常务理事和意识与意识障碍分会会长,中国解剖学学会常务理事和脑网络组分会会长等。主要从事领域包括多模态跨尺度脑网络组图谱研究、基于脑网络图谱的脑机融合和脑疾病早期预测和精准治疗。在Nature Medicine 等刊物发表SCI收录的论文350多篇。获国际神经网络学会终身贡献奖 (Hermann von Helmholtz Award),国际脑电与临床神经科学学会的最高成就奖(Turan Itil Award),吴文俊人工智能杰出贡献奖,北京市自然科学奖一等奖,国家自然科学奖二等奖等。

姓名:史国华

单位和职称:中国科学院苏州生物医学工程技术研究所研究员

个人简介:研究员、博士生导师;1981年生,浙江湖州人,本科毕业于浙江大学;现任中国科学院苏州生物医学工程技术研究所所长助理、党委委员,医用光学技术研究室主任。主要研究方向为新型在体光学成像,研制相应的光学成像及医疗诊断仪器设备。利用光纤位相探测、位相/振幅调制、自适应光学、结合多模式的照明方法,通过共聚焦、双光子等的探测方式,开展在体的高分辨成像技术研究。致力于跨尺度介观显微成像方法研究,显著提升显微成像通量,为脑科学研究中光学成像的高速、大视场、高分辨的核心需求提供有力工具。先后主持承担国家重大科学仪器设备开发专项、国家863计划、国家科技支撑计划、中科院稳定支持基础研究青年团队计划等科研项目。荣获中科院青年科学家奖、万人计划科技领军人才、万人计划青年拔尖人才等学术荣誉。

报告嘉宾

姓名:蒋田仔

单位和职称:中国科学院自动化研究所研究员

报告题目:脑网络组图谱启发的类脑智能

讲者简介:蒋田仔,研究员,中国科学院自化研究所脑网络组研究中心主任,脑网络组北京市重点实验室主任,之江实验室特聘研究员。欧洲科学院外籍院士(MAE),IEEE Fellow,IAPR Fellow,AIMBE Fellow,国家杰出青年基金获得者,长江学者特聘教授,973项目首席科学家。现任Neural Networks, IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems等多种国际刊物编委,国际人脑图谱学会(OHBM)候任主席,中国图象图形学学会理事、脑图谱专业委员会主任,北京脑网络组与类脑智能学会理事长,中国神经科学学会常务理事和意识与意识障碍分会会长,中国解剖学学会常务理事和脑网络组分会会长等。主要从事领域包括多模态跨尺度脑网络组图谱研究、基于脑网络图谱的脑机融合和脑疾病早期预测和精准治疗。在Nature Medicine 等刊物发表SCI收录的论文350多篇。获国际神经网络学会终身贡献奖 (Hermann von Helmholtz Award),国际脑电与临床神经科学学会的最高成就奖(Turan Itil Award),吴文俊人工智能杰出贡献奖,北京市自然科学奖一等奖,国家自然科学奖二等奖等。

姓名:史国华

单位和职称:中国科学院苏州生物医学工程技术研究所研究员

报告题目:介观显微物镜研究进展

讲者简介:研究员、博士生导师;1981年生,浙江湖州人,本科毕业于浙江大学;现任中国科学院苏州生物医学工程技术研究所所长助理、党委委员,医用光学技术研究室主任。

主要研究方向为新型在体光学成像,研制相应的光学成像及医疗诊断仪器设备。利用光纤位相探测、位相/振幅调制、自适应光学、结合多模式的照明方法,通过共聚焦、双光子等的探测方式,开展在体的高分辨成像技术研究。致力于跨尺度介观显微成像方法研究,显著提升显微成像通量,为脑科学研究中光学成像的高速、大视场、高分辨的核心需求提供有力工具。

先后主持承担国家重大科学仪器设备开发专项、国家863计划、国家科技支撑计划、中科院稳定支持基础研究青年团队计划等科研项目。荣获中科院青年科学家奖、万人计划科技领军人才、万人计划青年拔尖人才等学术荣誉。

姓名:唐华锦

单位和职称:浙江大学教授

报告题目:多脑区协同的类脑计算模型

讲者简介:浙江大学计算机学院教授、博导,求是特聘教授,入选2021年度国家高层次人才奖励计划。分别于浙江大学、上海交通大学、新加坡国立大学获得学士、硕士、博士学位。主要研究兴趣为类脑计算、神经形态计算与芯片、智能机器人等。主持科技部科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目、国家自然科学基金重点、新加坡科技研究局等多个国家级项目。研究成果被MIT Technology Review,Communications of ACM等报道,获2016年度IEEE TNNLS 优秀论文奖、2019年度IEEE Computational Intelligence Magazine优秀论文奖。目前担任IEEE Trans. on Cognitive and Developmental Systems期刊主编、国际神经网络学会(INNS)理事。

姓名:魏依娜

单位和职称:之江实验室研究员

报告题目:小鼠视觉皮层的在体细胞分类与特性

讲者简介:魏依娜,研究员,之江实验室研究专家,博士毕业于宾夕法尼亚州立大学,曾任艾伦脑科学研究所科学家,入选浙江省海外高层次人才,杭州市全球引才“521”人才。长期致力于计算神经科学领域,探索正常大脑活动和神经疾病的机理,取得了一系列突破性成果。研究涉及脑机接口,脑疾病机理,脑卒中康复,睡眠与脑认知等。相关研究成果发表在本领域国际一流期刊上,包括Cell Reports(封面论文), Journal of Neuroscience, PLOS Computational Biology等10余篇,申请国家发明专利10余项,国际专利1项,研究工作被ScienceDaily, EurekAlert, Neuroscience News等科技媒体网站报道。在之江实验室任职期间,主持之江实验室启动资金项目及国自然青年项目,与华中科技大学组队荣获2022 世界机器人大赛–BCI脑控机器人大赛技术赛全国特等奖。

姓名:周栋焯

单位和职称:上海交通大学教授

报告题目:计算神经科学:脑科学中的数学定量

讲者简介:周栋焯,教授,博士生导师,研究领域为计算与应用数学,具体方向是计算神经科学,2002年和2007年分别获得北京大学学士和博士,2007-2009年美国纽约大学库朗研究所博士后,2010 年进入上海交通大学自然科学研究院/数学科学学院工作,至2015年任特别研究员,2016年至今任教授。现任CNS计算神经科学学会秘书长,CSIAM数学生命科学分会常务理事,获得国家自然科学基金委优青、杰青项目,上海市科委青年科技启明星等,在国际学术刊物 CPAM,PNAS,PRL等发表论文60余篇。

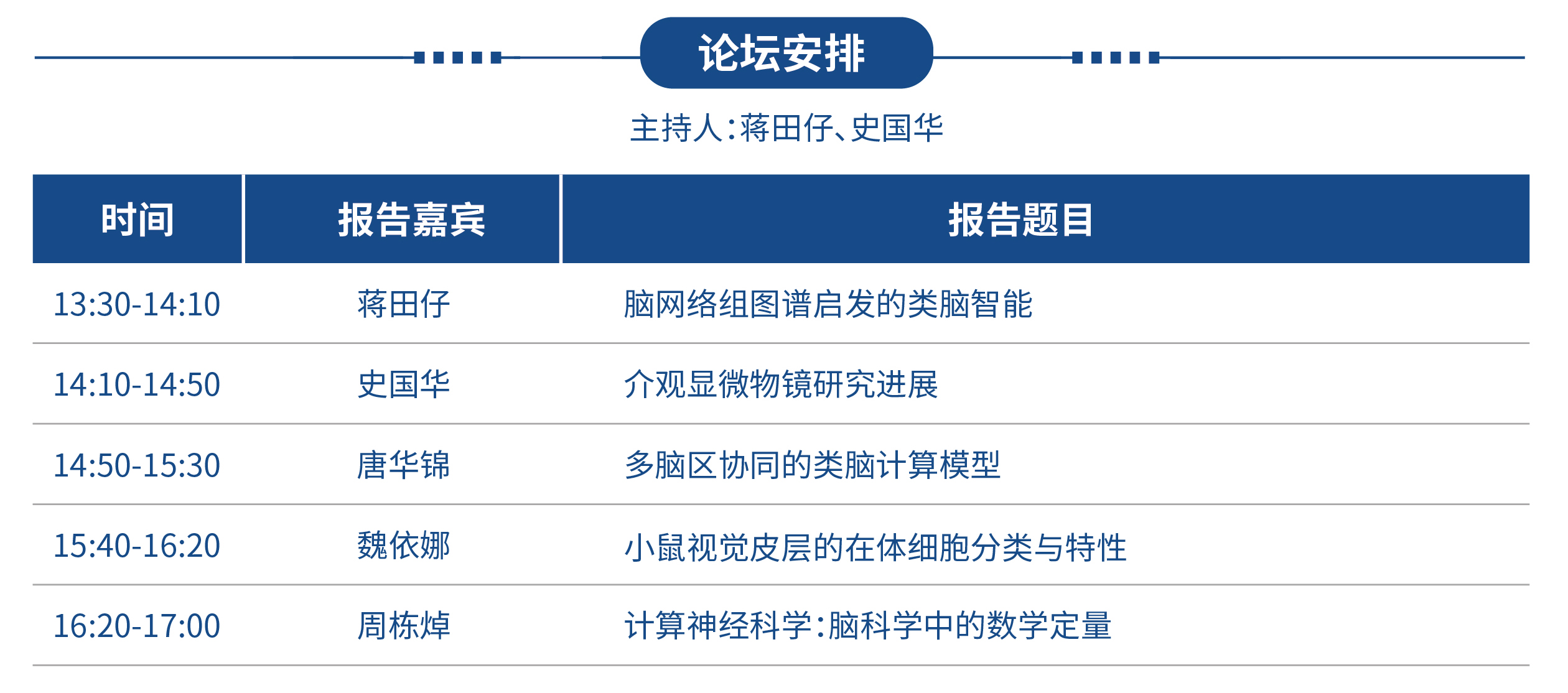

论坛日程

5月11日 下午

大小模型端云协同计算论坛

基本信息

论坛名称:大小模型端云协同计算论坛

论坛形式:论坛

论坛形式:专委组织

专业委员会:CSIG动画与数字娱乐专业委员会

论坛介绍

当前,通过深度学习和迁移学习等技术,以“涌现”和“同质化”为特点的大模型或基石模型(big model或Foundation Models)在文本理解、艺术创造、跨媒体计算等领域获得了快速发展,取得了突出成效。

“泛在互联、移动优先、AI赋能”时代,需要将图神经网络学习结果来支撑丰富多样端侧应用,因此建立端云协同计算范式,既提供云上服务和端侧推理能力,又推动云上模型和端侧模型的协同进化,从云计算和端智能向端云协同进化计算模式进行跨越,充分发挥出云上、端侧和端云链中各类计算资源最佳效用是当前重大挑战。

本论坛将邀请相关领域(青年)专家围绕端云协同机器学习前沿技术展开讨论。

论坛主席

姓名:吴飞

单位和职称:浙江大学教授

个人简介:浙江大学计算机学院教授、人工智能研究所所长。2016年度国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者。

姓名:吴帆

单位和职称:上海交通大学教授

个人简介:上海交通大学计算机科学与工程系教授、博导、系主任,2020年国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者。

报告嘉宾

姓名:周伯文

单位和职称:清华大学讲席教授

报告题目:从ChatGPT看大小模型交互智能

个人简介:周伯文教授系IEEE Fellow、中国人工智能学会(CAAI)会士。从事人工智能基础理论和核心前沿技术的研究、应用及产业化超过20年,研究领域包括语音和自然语言处理、多模态与知识表征、理解、生成、与推理、人机对话、可信赖AI等,及其在产业化、数智化的应用。周伯文教授是2020年吴文俊人工智能杰出贡献奖获得者。

姓名:吴飞

单位和职称:浙江大学教授

报告题目:端云协同下分布式模型学习与进化

个人简介:浙江大学计算机学院教授、人工智能研究所所长。2016年度国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者。

姓名:吴帆

单位和职称:上海交通大学教授

报告题目:移动端智能

个人简介:上海交通大学计算机科学与工程系教授、博导、系主任,2020年国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者。

姓名:吕承飞

单位和职称:阿里巴巴淘宝 XR技术负责人

报告题目:大规模端云协同的计算实践

个人简介:13年加入阿里,主导手淘超级 App 端侧技术演化过程,从 0 到 1 构建淘宝端智能体系,对超级 App 终端架构,端智能,端云协同机器学习系统等有深入理解和实践经验。

姓名:张圣宇

单位和职称:浙江大学博士

报告题目:端云协同中的因果可信算法研究

个人简介:张圣宇长期从事多媒体计算、推荐系统方向研究,专注因果推断、端云协同计算在推荐和多媒体任务上的应用。在 T-PAMI、T-KDE、KDD、CVPR等 CCF-A 类国际顶级期刊会议上累计发表超过 20 篇论文。曾任SIGIR、KDD、IJCAI、AAAI、ACL、 T-KDE、T-OIS、T-NNLS、T-CYB等国际知名期刊会议的程序委员会委员或特邀审稿人。

论坛日程

5月11日 下午

基于神经网络表达的三维重建与绘制论坛

基本信息

论坛名称:基于神经网络表达的三维重建与绘制论坛

论坛形式:研讨会

论坛形式:工委组织

专业委员会:CSIG国际合作与交流专业委员会

论坛介绍

神经网络在三维重建与绘制中正在发挥着越来越重要的作用,能较好地克服传统方法无法处理好中的难点,但也存在着泛化性不理想等不足之处。本论坛邀请了国内在本方向上取得丰硕成果的一线研究人员来介绍各自最新的研究进展,并将就当前挑战和未来发展方向进行深入的讨论。

论坛主席

姓名:周昆

单位和职称:浙江大学教授

个人简介:周昆,浙江大学计算机科学与技术学院教授、浙江大学 CAD&CG 国家重点实验室主任,教育部长江学者、国家杰青基金获得者,ACM Fellow、IEEE Fellow。研究领域包括计算机图形学、人机交互、虚拟现实和并行计算。现 / 曾担任 Visual Informatics 创刊主编,ACM TOG、IEEE TVCG / CG&A、《中国科学》等编委。担任中国图象图形学学会智能图形专委会主任、国际合作与交流工委会主任、中国人工智能学会智能交互专委会副主任。曾获得国家自然科学二等奖、中国青年科技奖、MIT TR35 Award、陈嘉庚青年科学奖。

姓名:吴鸿智

单位和职称:浙江大学教授

个人简介:吴鸿智,浙江大学计算机科学与技术学院教授、博导,获得国家优青基金资助。博士毕业于美国耶鲁大学。主要研究兴趣为高密度采集装备与可微分建模,研制了多套具有自主知识产权的高密度光源阵列采集装备,研究成果发表于ACM TOG/IEEE TVCG等CCF-A类期刊,合作出版了计算机图形学译著2部,主持了国家自然科学基金多个研究项目,参与国家重大科研仪器研制项目(排名第二),成果应用于中国国家博物馆馆藏文物数字化。担任Chinagraph程序秘书长,中国图象图形学学会国际合作与交流工作委员会秘书长、智能图形专委会委员,CCF CAD&CG专委会委员,以及 VCIBA青年编委和EG、PG、EGSR、CAD/Graphics等多个国际会议的程序委员会委员。

报告嘉宾

姓名:许威威

单位和职称:浙江大学长聘教授

报告题目:神经网络渲染技术进展报告

个人简介:现任浙江大学计算机科学与技术学院CAD&CG国家重点实验室长聘教授,教育部长江学者。曾任日本立命馆大学博士后,微软亚洲研究院网络图形组研究员, 杭州师范大学浙江省钱江学者特聘教授。主要研究方向为计算机图形学,涵盖三维重建、深度学习、物理仿真及3D打印。在国内外高水平学术会议和期刊发表论文80余篇,其中ACM Transactions on Graphics, IEEE TVCG、IEEE CVPR、AAAI等CCF-A类论文40余篇。获中国和美国授权专利15项。所开发的三维注册和重建技术在高精度扫描仪及人体三维重建系统中得到应用。2014年受国家自然科学基金优秀青年基金资助,主持国家自然科学基金重点项目一项,获浙江省自然科学二等奖一项。

姓名:高林

单位和职称:中国科学院计算技术研究所副研究员

报告题目:稀疏视角NeRF重建与编辑

个人简介:高林,中国科学院计算技术研究所副研究员,博士生导师,北京市杰青,英国皇家学会牛顿高级学者。在国际知名期刊会议发表论文70余篇,其中SIGGRAPH、TPAMI等CCF A类论文40余篇,相关研究工作被180余个国家或地区的用户所使用,获亚洲图形学会青年学者奖、CCF技术发明一等奖等奖励。

姓名:董悦

单位和职称:微软亚洲研究院网络图形组主管研究员

报告题目:基于神经网络的场景重光照算法

个人简介:董悦博士,2011年于清华大学高等研究院获得博士学位,研究基于数据相关性的表观建模;现任微软亚洲研究院网络图形组主管研究员,其主要研究方向包括表观建模以及基于神经网络的渲染。董悦博士在计算机图形学与视觉顶级会议中曾发表多篇论文,并多次担任相关学术会议程序委员。

姓名:许岚

单位和职称:上海科技大学助理教授研究员

报告题目:Building Virtual Digital Humans in the Neural Era

个人简介:许岚博士,上海科技大学信息科学与技术学院助理教授、研究员、博士生导师,MARS实验室主任。他的研究方向聚焦于计算机视觉、计算机图形学和计算摄像学,致力于光场智能重建理论与技术的研究,突破了动态神经辐照场和虚拟数字人的一批核心关键技术,率团队研制了系列光场装置,为人工智能推动的超写实数字人提供了新范式。他在CVPR、SIGGRAPH、IEEE TPAMI等顶级刊物发表数十篇文章,并多次担任人工智能顶级会议CVPR、ICCV、AAAI等领域主席。

论坛日程

5月11日 下午

计算摄像前沿与应用论坛

基本信息

论坛名称:计算摄像前沿与应用论坛

论坛形式:论坛

论坛形式:专委组织

专业委员会:CSIG多媒体专业委员会

论坛介绍

计算摄像模拟并延伸着人类获取视觉信息的功能,是机器系统获取视觉信息的核心渠道,作为图象图形领域的研究热点,在自动驾驶、生命科学、国防安全、影视娱乐等领域有广泛的需求。计算摄像结合光学信息调控、数字信号处理与视觉场景理解,将硬件设计与软件计算能力有机结合,增强和扩展传统摄像的能力。作为一种前沿技术,计算摄像理论与方法尚未完善,落地应用还远未能达到理想的性能和规模。本论坛拟面向计算摄像前沿与应用展开学术研讨,碰撞思想,分享经验,探究计算摄像基础理论、方法、系统等方面的研究进展、技术瓶颈和发展趋势,从而促进计算摄像的落地应用。

论坛主席

姓名:黄华

单位和职称:北京师范大学教授

个人简介:分别于1996年、2001年和2006年在西安交通大学电信学院获得工学学士、硕士和博士学位。2007年晋升为副教授,2008年聘为博士生导师,2011年1月破格晋升教授。西安交通大学和北京理工大学兼职教授。兼任中国计算机学会常务理事、学术工作委员会副主任,中国图象图形学学会常务理事、多媒体专业委员会主任,中国自动化学会理事、副秘书长。

姓名:王立志

单位和职称:北京理工大学副教授

个人简介:2011年和2016年获西安电子科技大学获得工学学士和工学博士学位。博士期间入选微软亚洲研究院联合培养项目,2013年至2016年于微软亚洲研究院实习。已经发表多篇国际顶级论文,包括TPAMI、IJCV、TIP等期刊和CVPR、ICCV等会议。荣获中国电子学会2018年度优秀博士学位论文奖,IEEE VCIP 2016最佳论文奖。

报告嘉宾

姓名:朱昊

单位和职称:南京大学副研究员

报告题目:神经虚拟化身建模 – Modeling Neural Virtual Avatar

个人简介:从事计算机视觉和人工智能方向的研究,建立了大规模高精度三维人脸数据集FaceScape,在此基础上面向人脸的三维重建、三维生成和参数化建模进行了深入研究,相关成果被应用于多部真人CG影视作品制作和联合国世界文化遗产-大足石刻的数字化建模。近年来聚焦数字人重建、驱动与生成算法发表学术论文20余篇,包括TPAMI、CVPR、ECCV、AAAI等,获得专利授权多项,长期担任TPAMI、CVPR、ICCV、SIGGRAPH等顶级期刊和会议的审稿人。曾入选中国科协“青年人才托举工程”项目,获得IEEE CAS杰出青年作者奖、百度北极星学者、江苏省“双创博士”、南京大学博士生校长特别奖等荣誉。

姓名:施柏鑫

单位和职称:北京大学研究员

报告题目:偏振特性启发的图像增强

个人简介:施柏鑫,北京大学计算机学院数字媒体研究所研究员、博士生导师(“博雅青年学者”);北京智源人工智能研究院青年科学家。2013年博士毕业于日本东京大学,曾先后在麻省理工学院媒体实验室、新加坡科技设计大学、南洋理工大学、日本国立产业技术综合研究所从事研究工作。研究方向为计算摄像学与计算机视觉,发表论文150余篇(包括TPAMI论文17篇,计算机视觉三大顶级会议论文57篇)。论文获评国际计算摄像会议(ICCP)2015年Best Paper – Runner Up、入选IJCV专刊Best Papers from ICCV 2015,2021年获得日本大川研究助成奖。主持科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目、国家自然科学基金重点、国家级青年人才等多个项目。担任International Journal of Computer Vision(IJCV)等期刊编委,CVPR、ICCV等国际会议领域主席。IEEE、CCF高级会员,APSIPA杰出讲者。

姓名:袁鑫

单位和职称:西湖大学研究员

报告题目:Transformer Learning for Snapshot Compressive Imaging

个人简介:袁鑫,西湖大学特聘研究员,2021年入选国家海外高层次人才,浙江省高层次人才,2022年浙江省“杰青”,2020-2021年连续两年入选斯坦福大学世界前2%科学家,香港理工大学博士(2012年),美国杜克大学博士后(2012-2015年),20多项国际专利的发明者。2015-2021年担任美国贝尔实验室视频分析与编码首席研究员。研究领域涵盖计算成像、机器学习、光学、计算机视觉、图像处理、信号处理等。发表国际顶级期刊论文和会议论文超过170篇,谷歌学术引用超过6400次(截至2023年2月,H指数42)。担任多家期刊编委。是国际上单曝光压缩成像的主要推动者,获得多项最佳论文奖,并受邀在国际会议上做SCI相关报告20多次。

姓名:潘金山

单位和职称:南京理工大学教授

报告题目:基于非局部深度特征建模的图像视频复原方法

个人简介:潘金山,南京理工大学计算机科学与工程学院教授、博士生导师。主要从事图像视频复原与增强等相关底层视觉问题的研究。目前在国际权威期刊和会议上发表论文80余篇,其中CCF推荐A类论文60余篇。所发表论文在Google Scholar中被引用9000余次。研究工作获得2018年度中国人工智能学会优秀博士学位论文奖、辽宁省优秀博士学位论文奖以及2019年度国家优秀青年科学基金资助。担任计算机视觉领域顶级国际会议CVPR22/23的领域主席以及人工智能领域顶级国际会议AAAI、IJCAI等的资深程序委员。目前主持国家自然科学基金委-联合基金重点项目、面上项目等国家级科研项目。

姓名:戴玉超

单位和职称:西北工业大学教授

报告题目:卷帘快门相机:模型、优化与学习

个人简介:戴玉超,西北工业大学电子信息学院教授、博士生导师,国家级青年人才。主要研究工作集中在机器视觉、智能感知、图像处理、人工智能等领域,聚焦复杂动态场景的三维重建与感知、深度学习和几何模型融合的稠密匹配、新型仿生视觉传感器和计算成像等问题。主持国家自然科学基金、科技部科技创新2030“新一代人工智能”重大研究计划子课题、JKW领域基金重点项目等科研项目。近年来在IEEE TPAMI、IJCV、ICCV、CVPR、NeurIPS、ECCV等国际顶级期刊和会议上发表论文70余篇,谷歌学术引用超过7600次,H因子43。先后获得IEEE CVPR 2012最佳论文奖(大陆高校30年来首次获得该奖项)、陕西省自然科学奖一等奖、中国图象图形学学学会青年科学家奖、火箭军“智箭火眼”人工智能挑战赛全国第一名、IEEE CVPR 2020最佳论文奖提名、ECCV 2020鲁棒计算机视觉挑战赛双目深度估计赛道冠军和光流估计赛道亚军、CVPR 2017非刚性结构与运动恢复挑战赛最佳算法奖、APSIPA 2017年度峰会最佳深度学习/机器学习论文奖等奖项。担任APSIPA杰出讲者和IEEE CVPR、IEEE ICCV、NeurIPS、ACM MM等国际顶级会议领域主席,ACCV 2022 宣传主席,中国图象图形学报青年编委。

姓名:赵壮

单位和职称:南京理工大学副教授

报告题目:高灵敏高分辨快速编码光谱成像感知技术及应用

个人简介:赵壮,南京理工大学电子工程与光电技术学院副教授,CSIG视觉检测专委会会员,长期从事光电探测与信号处理研究,尤其在高灵敏编码光谱探测、流形降维与分类和熔焊增材过程多物理场在线监测进行了深入系统的研究。研制出多型光电成像探测装置,在军事上广泛应用于目标侦察、导弹引导、星载勘探;在民用上广泛应用于熔池监测、焊接引导、熔焊质量评估等领域,为我国军用目标探测和中国制造2025提供保障。近三年来,在高灵敏编码光谱探测、熔焊增材过程多物理场在线传感与质量监测等方面取得了多项研究成果,获得江苏省科学技术奖一等奖1项、国防技术发明奖二等奖1项、中国光学工程学会科技进步奖一等奖1项,中国图象图形学学会高等教育教学成果奖一等奖1项,南京理工大学科技成果奖一等奖1项;获批国家自然科学基金面上项目1项、青年基金1项、装发领域基金1项、江苏省博士后科研资助计划1项、校自主科研项目1项;以第一作者/通讯作者在国际期刊上发表了15篇高水平研究论文、出版专著一本,授权发明专利9项。

论坛日程

5月11日 下午

知识引导的自适应感知与结构理解

基本信息

论坛名称:知识引导的自适应感知与结构理解

论坛形式:论坛

论坛形式:专委组织

CSIG机器视觉专业委员会

论坛介绍

许多经典视觉感知和处理算法在面对开放环境时表现出数据依赖严重、泛化性不足等问题。如何利用经验知识引导自适应感知模型,研究先验知识和属性引导的感知数据理解方法和技术,突破经验记忆利用、内隐知识发现与引导、注意力选择等难点,具有重要的科学意义和研究价值。本论坛重点探讨通用知识的表达利用、知识引导的视觉感知与图像处理、无监督自主学习、场景结构化表示与理解等问题。

论坛主席

姓名:程明明

单位和职称:南开大学教授

个人简介:南开大学教授,计算机系主任。主持承担了国家杰出青年科学基金、优秀青年科学基金、科技部重大项目课题等。他的主要研究方向是计算机视觉和计算机图形学,在SCI一区/CCF A类刊物上发表学术论文100余篇(含IEEE TPAMI论文29篇),h-index为67,论文谷歌引用3.3万余次,单篇最高引用4400余次,多次入选中国高被引学者和全球高被引科学家。技术成果被应用于华为、推想、航天三院、和中化农业等。获得多项省部级科技奖励。现担任中国图象图形学学会副秘书长、天津市人工智能学会副理事长和SCI一区期刊IEEE TPAMI, IEEE TIP编委。

姓名:郭春乐

单位和职称:南开大学博士后

个人简介:2020年6月获天津大学工学博士学位,现为南开大学计算机学院、天津媒体计算工程研究中心,师资博士后、助理研究员,入选南开大学“优秀青年研究骨干计划”。主要研究方向包括低质图像增强与复原、视频补全、交互式分割等。主持、参与包括国家自然科学基金、博士后基金面上项目、华为技术有限公司资助的多项科研项目。作为第一作者 (通讯作者/ 共同一作)在TPAMI、TIP、TMM、CVPR等国际学术期刊及会议上发表论文十余篇,其中3篇论文入选ESI 高被引论文、1篇论文入选ESI热点论文。谷歌学术引用2000余次,其中一作论文单篇最高引用500余次。

报告嘉宾

姓名:胡清华

单位和职称:天津大学教授

报告题目:数据结构知识引导的大规模图像识别建模方法初探

个人简介:胡清华,国家优青/杰青获得者。天津大学北洋讲席教授、天津市机器学习重点实验室主任、城市智能与数字治理教育部工程研究中心主任、CAAI粒计算与知识发现专委会副主任、天津市人工智能学会理事长。从事大数据粒计算、多模态学习、不确定性建模和自主机器学习方面的研究,先后获得国家重点研发计划项目、国家自然基金重点项目、国家优青/杰青以及国防项目的资助。在IEEE-TPAMI、IJCV、IEEE TKDE、IEEE TFS等期刊以及NeurIPS、CVPR、IJCAI、AAAI等会议发表论文300余篇,获批发明专利30余个,曾获得黑龙江省自然科学一等奖和天津市科技进步一等奖。目前担任IEEE Trans. Fuzzy Systems,自动化学报、电子学报、智能系统学报等期刊的编委。

姓名:公茂果

单位和职称:西安电子科技大学教授

报告题目:神经网络优化与多时相遥感分析

个人简介:公茂果,博士,二级教授,博士生导师,西安电子科技大学人才工作办公室主任,计算智能研究所所长,陕西省重点科技创新团队负责人,国家级人才,享受国务院政府特殊津贴。主要研究方向为计算智能理论与方法、网络信息感知与隐私保护、雷达与遥感智能系统,主持国家重点研发计划、国家863计划、国家自然科学基金等项目三十余项,发表论文200余篇,被引用一万八千余次,H-index引用指数70+,入选中国高被引学者,授权国家发明专利30余项,获国家自然科学奖 、教育部自然科学奖等省部级以上科技奖励5项。担任IEEE演化计算汇刊、IEEE神经网络与学习系统汇刊等期刊编委,中国人工智能学会青工委主任等。

姓名:杨巨峰

单位和职称:南开大学教授

报告题目:无约束图像的复杂度自动估计方法及应用

个人简介:杨巨峰,南开大学计算机学院教授、博士生导师,国家“万人计划”青年拔尖人才、天津杰青、南开百青。研究方向是计算机视觉、机器学习、多媒体计算,发表PAMI/CVPR等高水平学术论文50余篇。任中国计算机学会计算机视觉专委会副秘书长,中国计算机视觉大会(CCCV 2017)组织主席,视觉与学习青年学者研讨会(VALSE 2022)Workshop主席。研究成果获第十届吴文俊人工智能自然科学二等奖。

姓名:林巍峣

单位和职称:上海交通大学教授

报告题目:基于识别信息最大化有限样本行为识别

个人简介:林巍峣,上海交通大学教授。分别于2003年和2005年获得上海交通大学学士和硕士学位,并于2010年获得美国华盛顿大学获得博士学位。主要研究方向包括计算机视觉、视觉监控、视频行为理解、视频及语义信息编码等。在相关领域发表论文100余篇,获得授权专利20余项,研究成果获得多项国内外奖励和荣誉。

姓名:李成龙

单位和职称:安徽大学副教授

报告题目:属性引导的多模态目标跟踪

个人简介:李成龙,安徽大学人工智能学院教授、博士生导师、系主任。主要研究领域包括计算机视觉和深度学习,发表学术论文100余篇,包括IEEE TPAMI、IEEE TIP、IEEE TNNLS等国际权威期刊论文和CVPR、ECCV、AAAI等顶级会议论文,授权国家发明专利15项,其中1项实现重要成果转化。主持国家自然科学基金面上项目和青年项目、安徽省杰出青年基金、安徽省高等学校自然科学基金重大项目等10余项科研项目。获得安徽省科技进步奖二等奖(已公示)、安徽省计算机学会青年科学家奖、安徽省计算机学会自然科学奖一等奖、安徽省教学成果奖一等奖(2项)等奖项。

姓名:刘夏雷

单位和职称:南开大学副教授

报告题目:知识引导的连续学习方法探究

个人简介:南开大学计算机学院副教授,入选南开“百名青年学科带头人培养计划”,博士生导师。博士毕业于西班牙巴塞罗那自治大学,获Cum Laude优秀博士论文奖。CVPR 2020年Doctoral Consortium获得者。曾在美国西雅图亚马逊AWS AI LAB担任应用科学家实习生。博士后工作于英国爱丁堡大学。长期从事连续学习、无监督学习和小样本学习等面向开放环境的机器学习和计算机视觉问题。至今共发表学术论文20余篇,包含国际顶级期刊和会议TPAMI、NeurIPS、CVPR、ICCV等,一篇文章入选CVPR 2022 Best Paper Finalists,并多次担任上述期刊和会议审稿人。担任VALSE 2022年注册主席、开放环境下机器学习及应用Workshop组织者和CVPR 2023年连续学习Workshop组织者。

论坛日程

5月11日 下午

数据受限下的场景泛化视觉模型研究论坛

基本信息

论坛名称:数据受限下的场景泛化视觉模型研究论坛

论坛形式:研讨会

论坛形式:个人组织

论坛介绍

随着国家双碳(碳达峰与碳中和)目标的提出,当前基于“大数据、大场景、大算力”的人工智能技术因其对资源的过度消耗正变得越来越不可持续。研发数据资源高效的轻量化人工智能技术将极大地缓解当前各类AI应用对计算资源、海量数据和昂贵标注的过度依赖。然而目前国际上基于有限数据的视觉任务研究统计可解释性依然不足,且无法解决数据和标注稀缺条件下所训练模型的场景泛化性和计算高效性问题,缺乏针对数据资源高效的场景泛化AI理论的系统深入研究。

因此针对上述关键问题,我们在本论坛中集中围绕有限数据资源(包含样本和标注)下如何训练对不同测试场景均有较好泛化能力,同时保持强鲁棒性和高效率的视觉深度模型展开深入讨论和研究分享。论坛的几位讲者将分别从:1)基于假设差异理论的可解释视觉泛化学习,2)数据受限下的遥感影像分析,3)面向检测分割经典任务的弱监督域自适应研究, 4)带噪声标签的弱监督视觉学习, 以及5)弱监督的遥感影像处理与分析几个专题进行报告。通过该专题论坛的报告,我们将为听众和相关研究人员提供解决数据受限下视觉深度学习研究的新思路,推动数据高效的绿色人工智能理论更好发展,为建立中国自有的低碳、绿色、可持续人工智能知识产权体系奠定理论和技术基础。

论坛主席

姓名:韩军伟

单位和职称:西北工业大学教授

个人简介:韩军伟,西北工业大学自动化学院院长,教授,IEEE Fellow,IAPR Fellow,IEEE TPAMI编委。科睿唯安全球“高被引科学家”(两个领域),爱思唯尔中国“高被引学者”。主要研究方向是人工智能、模式识别、类脑计算、遥感影像解译等。在领域顶级期刊/会议如:Proceedings of the IEEE,IEEE TPAMI,CVPR,MICCAI等发表学术论文150余篇,论文被引用2.5万余次。3篇论文入选年度中国百篇最具影响国际学术论文。获2021年度IEEE GRSS Highest Impact Paper Award(IEEE地球科学与遥感学会最有影响力论文奖)、国际期刊IEEE TCSVT 2021最佳论文奖、国际会议IEEE BIBM 2018最佳论文奖,国际会议ACM Multimedia 2010,MICCAI 2011和ICME 2016最佳学生论文奖提名。培养多名博士生/博士后获得中国图象图形学学会优秀博士论文奖、陕西省优秀博士论文奖、博士后创新人才支持计划、国家级青年人才计划、高被引科学家等。获陕西省科学技术一等奖(排名第一)、吴文俊人工智能技术发明一等奖(排名第一)等7项省部级科技奖。担任IEEE TMM、《中国科学:信息科学》等多个国内外期刊编委,任国际会议如CVPR等的领域主席。

姓名:陈涛

单位和职称:复旦大学研究员

个人简介:陈涛,现为复旦大学信息科学与工程学院院长助理,国际电气与电子工程师学会高级会员 (IEEE Senior Member),研究员,博士生导师,入选上海市以及国家高层次青年人才计划。他的主要研究领域包括二维和三维图像内容分析、数据和资源高效的机器 (深度)学习,以及这些理论在智能交通、无人驾驶等移动端视觉方面的应用。他目前主持2项国家自然科学基金项目,1项上海市级重大专项的子课题以及1项校企联合实验室项目。迄今为止,他已经在各类国际学术期刊和会议如IEEE T-PAMI/T-IP/IJCV/CVPR上发表高水平论文100余篇,含2篇ESI高被引用论文和热点论文,申请国际PCT专利10多项,带领团队获得2022年ECCV自动驾驶挑战赛季军,部分成果已经成功应用华为、中兴等企业的终端产品中。

报告嘉宾

姓名:李文

单位和职称:电子科技大学教授

报告题目:从假设差异理论看域适应、半监督和黑盒攻击

个人简介:李文,电子科技大学教授,博士生导师。2015年获新加坡南洋理工大学博士,其后在瑞士苏黎世联邦理工学院计算机视觉实验室从事博士后研究工作,2019年入选国家海外高层次人才计划。主要研究领域为计算机视觉与机器学习,专注于计算机视觉任务中的领域适应、迁移学习、弱监督学习、半监督学习等关键问题,在T-PAMI、IJCV、CVPR、ICCV、ECCV等在内的领域重要国际期刊和国际会议论文70余篇,Google Scholar的总引用次数6000余次。担任领域内重要学术期刊和国际会议审稿人或程序委员会委员、AAAI 2021、AAAI 2023领域主席、ACM Computing Surveys副编委等。带领团队荣获国内外多项人工智能竞赛奖项,并承担国家自然基金、四川省重点研发计划等项目。

姓名:张鼎文

单位和职称:西北工业大学教授

报告题目:浅析受限条件下遥感影像分析方法

个人简介:张鼎文,西北工业大学自动化学院教授、博导,科睿唯安“全球高被引科学家”,2015赴美国卡耐基梅隆大学进行为期2年的访问研究,主要从事人工智能领域中的热点研究方向—计算机视觉、模式识别、多媒体信息处理、机器学习。致力于建立面向开放环境下、具备动态学习能力的新一代计算机视觉学习框架。曾入选中国博士后创新人才计划, 获吴文俊人工智能优秀青年奖。1篇论文获2021 IEEE TCSVT最佳论文奖,1篇论文入选2018年中国百篇最具影响国际学术论文,获中国图象图形学学会优秀博士论文奖,ACM China SIGAI(国际计算机学会中国人工智能分会)优博奖,陕西省优秀博士学位论文奖等。是IEEE会员、ACM会员、CSIG高级会员,中国图象图形学学会青工委副秘书长、中国图象图形学学会视觉大数据专委会委员、第六届VALSE执行领域主席委员会委员。迄今为止,作为第一作者/通讯作者在领域内国际重要期刊及会议发表学术论文30余篇,其中包含T-PAMI, IJCV, IEEE SPM, T-IP, CVPR, ICCV, Science China: Information Science等,担任IEEE TMM与TCSVT的Leading Guest Editor, 担任ACM MM及ICCV的Workshop Organizer。

姓名:陈涛

单位和职称:复旦大学研究员

报告题目:目标检测与语义分割中的小样本域适应方法研究

个人简介:陈涛,现为复旦大学信息科学与工程学院院长助理,国际电气与电子工程师学会高级会员 (IEEE Senior Member),研究员,博士生导师,入选上海市以及国家高层次青年人才计划。他的主要研究领域包括二维和三维图像内容分析、数据和资源高效的机器 (深度)学习,以及这些理论在智能交通、无人驾驶等移动端视觉方面的应用。他目前主持2项国家自然科学基金项目,1项上海市级重大专项的子课题以及1项校企联合实验室项目。迄今为止,他已经在各类国际学术期刊和会议如IEEE T-PAMI/T-IP/IJCV/CVPR上发表高水平论文90余篇,含2篇ESI高被引用论文和热点论文,申请国际PCT专利10多项,带领团队获得2022年ECCV自动驾驶挑战赛季军,部分成果已经成功应用华为、中兴等企业的终端产品中。

姓名:宫辰

单位和职称:南京理工大学教授

报告题目:见微知著:从标签噪声学习到弱监督学习框架

个人简介:宫辰,现任南京理工大学计算机科学与工程学院教授、博导,入选中组部国家级青年人才计划,江苏省杰青。主要研究机器学习、模式识别,尤其关注弱监督学习问题。在世界顶级期刊或会议上发表110余篇学术论文,主要包括IEEE T-PAMI, IEEE T-NNLS, IEEE T-IP, ICML, NeurIPS, CVPR, AAAI, IJCAI等,另有7项发明专利获得授权。目前担任SCI期刊IEEE T-CSVT、Neural Processing Letters副编委,AIJ、JMLR、IEEE T-PAMI、IJCV等30余家国际权威期刊审稿人,以及ICML、NeurIPS、ICLR、CVPR、ICCV、ECCV、AAAI、IJCAI、ICDM等多个国际会议的(Senior)PC member。曾获吴文俊人工智能优秀青年奖、中国科协“青年人才托举工程”、中国人工智能学会“优秀博士学位论文”、上海市自然科学二等奖等,并入选百度发布的全球华人AI青年学者榜单(全球150人)。

姓名:方乐缘

单位和职称:湖南大学教授

报告题目:弱监督遥感影像处理与分析

个人简介:方乐缘,湖南大学岳麓学者特聘教授,国家优青,科睿唯安-全球高被引科学家,湖南省创新领军人才。获得国家自然科学二等奖1项(排名第二)、湖南省自然科学一等奖2项(排名第二和第三)。担任SCI期刊IEEE TIP、IEEE TNNLS、IEEE TGRS等期刊编委。主要从事弱监督学习以及在遥感图像处理与分析等方面的研究。研究成果在国际权威期刊和会议发表论文130余篇,其中SCI期刊发表论文100余篇(IEEE TPAMI、IEEE TIP、IEEE TNNLS等本领域顶级IEEE会刊论文60篇),国际权威会议论文30篇,Google scholar引用1万余次,ESI高被引(1%)21篇,ESI热点论文(0.1%)4篇。申请/授权国家发明专利20余项。

论坛日程

5月11日 晚上

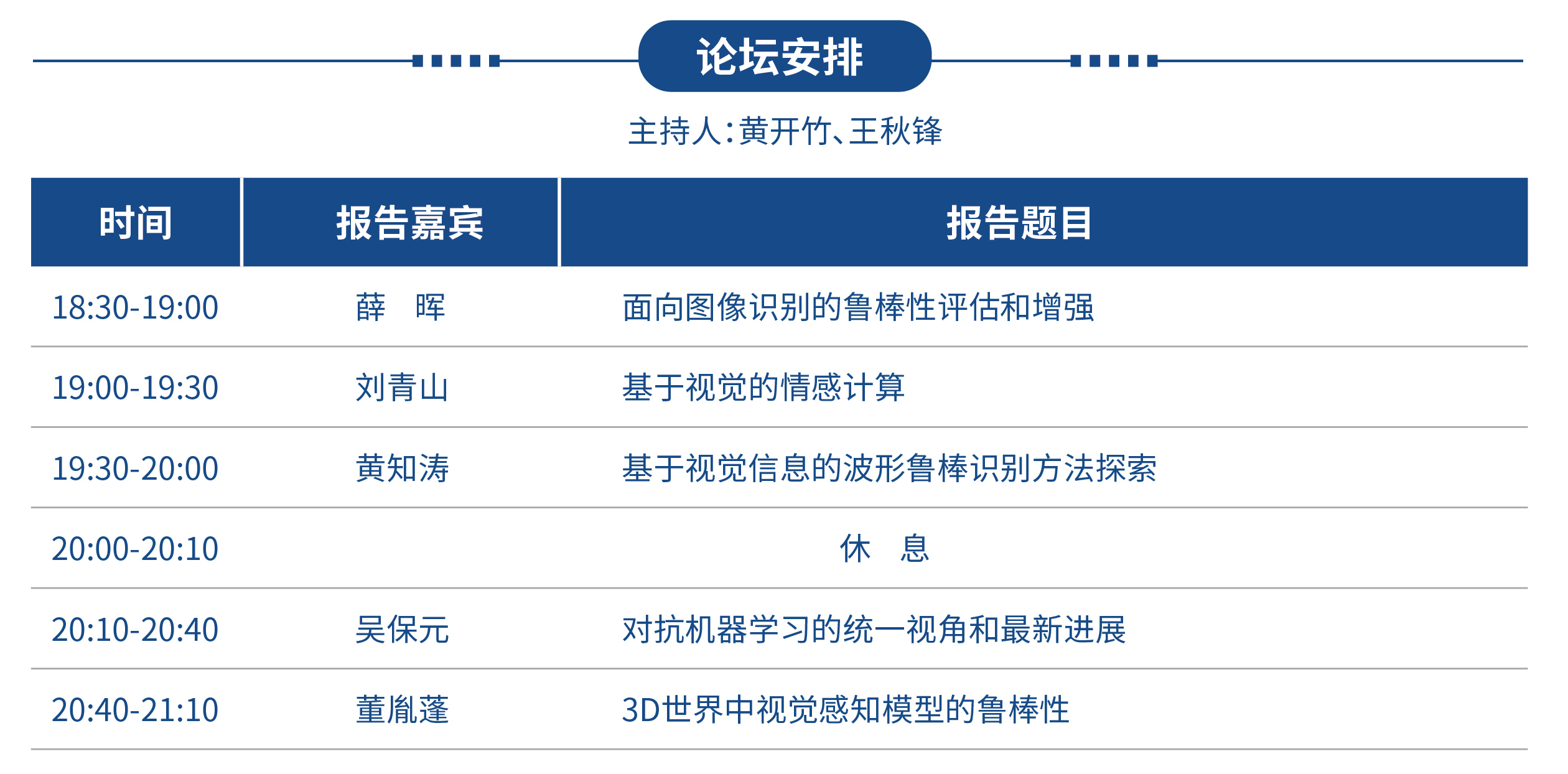

视觉鲁棒识别和计算前沿进展(OPPO)

基本信息

论坛名称:视觉鲁棒识别和计算前沿进展论坛

论坛形式:论坛

论坛形式:专委组织 企业组织

专业委员会:CSIG文档图像分析与识别专业委员会

论坛介绍

随着深度学习模型的成功,图像识别技术取得了突飞猛进的发展,在一些实验数据集上甚至超过了人的识别精度,也推动了大量的实际应用,比如,情感识别,人脸识别,文字识别以及各种类型的工业产品识别等等。但是在实际应用中也发现了很多深度学习模型的问题,比如其识别模型的鲁棒性问题近年来就受到研究者的广泛关注,因为在识别精度很高的时候,如果模型在鲁棒性问题上出现错误,那会是严重影响其模型的推广和应用。甚至在一些特殊场合,有人故意来利用深度学习模型的这个问题来进行攻击,使得模型识别失败,因此这给图像识别模型的安全性提出了很大的挑战。综上所述,图像识别的鲁棒性研究是一个非常重要和极具挑战性的研究问题。

随着研究者的深入研究,这些年来这方面的技术取得了很大的进展,为了促进该领域的技术交流和进一步发展,探讨如何进一步提高图像识别的鲁棒性和其产业应用,特此组织此次技术论坛。

本次论坛邀请了5位学术界和产业界的专家做特邀报告,共同交流和探讨图像识别的鲁棒性技术的前沿学术进展和在具体行业应用中的情况,并探讨未来鲁棒识别技术的研究和应用发展趋势。

论坛主席

姓名:黄开竹

单位和职称:昆山杜克大学教授

个人简介:黄开竹,昆山杜克大学终身教授、大数据研究中心主任。同时担任中国图象图形学学会文档分析与识别专委会副秘书长。研究方向包括鲁棒学习、机器学习和模式识别。黄开竹教授于2006年获得富士通研究所社长奖,2004年至2007年连续3次获得富士通研究中心优秀成果奖。2011年获亚太神经网络学会青年科学家奖, 2019年获得教育部科技进步二等奖,2022年获江苏省333高层次人才奖。在国内外人工智能会议上获得8次最佳论文(提名)奖, 包括2次CCF推荐会议ICONIP最佳论文提名奖。曾主持国家973子课题、国家自然科学基金面上、江苏省重点研发等项目40余项。担任6个国际著名杂志或书籍系列高级副主编或副主编,发表国际重要期刊、会议、书籍章节220余篇,其中SCI杂志论文100余篇(含25+篇IEEE/ACM汇刊论文)。国际会议上受邀做大会报告和讲习报告30多次,作为大会主席或程序主席组织多次国际人工智能会议或研讨会,担任国际人工智能主流会议40多次(高级)程序委员会成员。

姓名:王秋锋

单位和职称:西交利物浦大学副教授

个人简介:副教授,西交利物浦大学智能科学系主任,苏州市认知计算应用技术重点实验室主任。于2012年在中科院自动化所获得模式识别与机器智能方向博士学位,获中科院院长奖。博士毕业后,分别在中科院自动化所模式识别国家重点实验室以及微软从事研发工作。于2017年2月,加入西交利物浦大学至今。研究兴趣主要包括模式识别和机器学习,特别文档图像分析与识别领域。中国图象图形学学会文档图像分析与识别专委会常务委员,中国人工智能学会模式识别专业委员会委员,中国自动化学会模式识别与机器智能专业委员会委员。在国际期刊和会议上发表论文六十多篇,包括IEEE Trans. PAMI,Pattern Recognition, ICCV, ICML等,合作出版书籍一部;主持多项科研项目,包括国家自然科学基金青年项目,面上项目以及腾讯CCF犀牛鸟基金等。

报告嘉宾

姓名:薛晖

单位和职称:阿里巴巴安全部算法负责人,集团科技伦理治理委员会执行副主席

报告题目:面向图像识别的鲁棒性评估和增强

个人简介:薛晖,浙江大学博士,2009年加入阿里巴巴,现任阿里巴巴安全部算法负责人,集团科技伦理治理委员会执行副主席。薛博士在人工智能与网络安全的顶级会议和期刊上发表论文50余篇,授权国内外专利50余项。他所带领的人工智能治理与可持续发展实验室,研究领域涵盖计算机视觉、自然语言处理、风控反欺诈、数据安全与算法治理,所研发的系统和产品服务集团内外上百个场景。

姓名:刘青山

单位和职称:南京信息工程大学教授

报告题目:基于视觉的情感计算

个人简介:刘青山,南京信息工程大学教授,主要从事模式识别、图像理解等研究,近年来主持承担了国家杰出青年基金项目、国家重点研发项目、国家自然基金重点项目等。先后入选教育部特聘教授、科技部中青年创新领军人才、江苏省双创领军人才、江苏省优秀教育工作者称号、江苏省特聘教授等。曾获江苏省科学技术一等奖、教育部自然科学二等奖、中国电子学会自然科学一等奖等。兼任中国自动化学会模式识别与机器智能专委会副主任、中国计算机学会计算机视觉专委会副主任、中国图象图形学学会学术工委主任、江苏省人工智能学会副理事长等。

姓名:黄知涛

单位和职称:国防科技大学教授

报告题目:基于视觉信息的波形鲁棒识别方法探索

个人简介:黄知涛,国防科技大学教授,博导。国防卓青,湖南省自然科学基金创新研究群体负责人。军队学科拔尖人才,国防科技大学战略人才。长期从事智能化非合作信号处理技术研究,先后获得省部级科技进步一等奖两项,二等奖三项。发表SCI论文70余篇,出版专著4部。

姓名:吴保元

单位和职称:香港中文大学(深圳)副教授

报告题目:对抗机器学习的统一视角和最新进展

个人简介:吴保元,吴保元博士现任香港中文大学(深圳)数据科学学院副教授,深圳市大数据研究院大数据安全计算实验室主任,深圳市模式分析与感知计算重点实验室(筹)副主任、腾讯AI Lab可信AI技术组顾问。其研究方向包括机器学习、计算机视觉、最优化,在人工智能的顶级期刊和会议上发表论文60多篇,并曾入选人工智能顶级会议CVPR 2019最佳论文候选名单。其担任人工智能领域国际期刊Neurocomputing编委、第五届中国模式识别与计算机视觉大会PRCV 2022组委会主席、国际会议NeurIPS 2022、ICLR 2022/2023、ICML 2023、AAAI 2022、ICIG 2021 领域主席,国际会议AAAI 2021、IJCAI 2020/2021高级程序委员、中国自动化学会模式识别与机器智能专委会副秘书长。作为项目负责人承担国家自然科学基金面上项目1项,深圳市优秀科技创新人才优秀青年基础研究项目1项,CCF-腾讯犀牛鸟基金1项,CCF-海康威视斑头雁基金1项,CAAI-华为MindSpore学术奖励基金1项,腾讯犀牛鸟研究专项基金2项。

姓名:董胤蓬

单位和职称:清华大学计算机系博士后研究员

报告题目:3D世界中视觉感知模型的鲁棒性

个人简介:董胤蓬,清华大学计算机系博士后研究员,导师为朱军教授。于2017年和2022年在清华大学计算机系分别获得学士和博士学位。主要研究方向为机器学习与计算机视觉,聚焦深度学习鲁棒性的研究,先后发表TPAMI、IJCV、CVPR、NeurIPS等顶级国际期刊和会议论文四十余篇。担任VALSE执行AC,担任TPAMI、IJCV、ICML、NeurIPS、CVPR等期刊和会议审稿人。曾在ICML2021、AAAI2022等国际会议上组织了对抗机器学习相关研讨会。曾获得CCF优秀博士学位论文激励计划、CCF-CV学术新锐奖、微软奖学金、百度奖学金、字节奖学金、清华大学“水木学者”计划、博新计划等。

论坛日程

5月11日 晚上

多模态情感计算及应用论坛

基本信息

论坛名称:多模态情感计算及应用论坛

论坛形式:论坛

论坛形式:专委组织

专业委员会:CSIG情感计算与理解专业委员会、CSIG机器视觉专业委员会

论坛介绍

情感计算的目的是通过赋予计算机识别、理解、表达和适应人的情感的能力来建立和谐人机环境,并使计算机具有更高的智能。人的情感受思维活动的影响,也和人的性格、文化和所处环境等因素密切相关,同时情感的表达也需要通过人的生理参数和行为参数的变化来体现,这些给情感计算的研究带来很多困难。本次专题论坛旨在通过研究和探讨多模态情感计算相关领域的最新科研成果,邀请在情感计算领域的多名国内外知名专家,为大家带来一系列在情感计算领域的前沿研究与先进技术,将通过阐述国内外情感计算技术的最新研究动态,对这一技术所面临的挑战性问题和可能的解决思路进行较为深入的分析和探讨,提高情感计算领域在国家和国际学术的影响力,促进校企合作和产学研转化。

论坛主席

姓名:郑文明

单位和职称:东南大学教授

个人简介:二级教授、博士生导师,国家“万人计划”科技创新领军人才, IET Fellow,儿童发展与学习科学教育部重点实验室主任,教育部“111”引智基地负责人,中国认知科学学会理事。主要从事情感计算、计算机视觉,模式识别等领域研究。担任IEEE Transactions on Affective Computing等期刊编委,研究成果获国家技术发明二等奖1项、省部级二等奖4项、IEEE计算机协会最佳论文奖、IEEE情感计算汇刊最佳论文奖。

姓名:黄晓华

单位和职称:南京工程学院教授

个人简介:博士,南京工程学院计算机工程学院院长,江苏省特聘教授,IEEE Senior Member、中国图像图形学学会视觉检测专委会委员、情感计算与理解专委会委员、中国自动化学会混合智能专委会委员。主要从事情感计算、计算机视觉,模式识别、机械缺陷检测等领域的研究。担任《Image and Vision Computing》的客座编委、BMVC2017和FG2018学术研讨会的组委会成员,CGIS全国第五届视觉检测技术学术交流会程序委会员主席,组织2022年中国多媒体大会技术论坛。主持国家自然科学基金面上项目、芬兰Finnish Cultural Foundation、芬兰Kaute Foundation项目、江苏省人才专项、江苏省教育厅中外合作办学平台联合科研项目,获教育部自然科学二等奖等奖项。

报告嘉宾

姓名:邓伟洪

单位和职称:北京邮电大学教授

报告题目:真实世界人脸表情识别

个人简介:北京邮电大学人工智能学院教授/博士生导师,网络空间安全学院副院长,“鸿雁人才”特聘教授,国家级青年人才,研究方向为计算机视觉与模式识别、可信人工智能、情感计算、多模态学习。近年来主持国家重点研发计划课题、国家自然科学基金等项目30余项,与华为、中兴通讯、滴滴出行、阿里巴巴、腾讯、中国移动、佳能信息技术公司等企业开展广泛的技术合作,在IEEE TPAMI、IJCV、TIP、TIFS等国际期刊以及ICCV、CVPR、ECCV、NIPS、KDD等国际会议发表论文160多篇,谷歌学术引用1万余次,多次担任ACM MM、ECCV、IJCAI、ICME、ICPR等会议的领域主席,入选北京市优秀博士学位论文奖、北京市科技新星、教育部新世纪优秀人才、长江学者奖励计划(青年项目)、Elsevier中国高被引学者等。

姓名:张通

单位和职称:华南理工大学教授

报告题目:多模态情感计算方法与应用

个人简介:山东菏泽人,现任华南理工大学计算机科学与工程学院教授,博士生导师,院长助理。国家优秀青年科学基金和广东省杰出青年基金获得者。担任中国自动化学会青年工作委员会副秘书长,中国医学救援协会神经生物反馈治疗与干预分会副秘书长;健康智能感知与数字平行人教育部工程研究中心副主任,广东省计算智能与网络空间信息重点实验室副主任。曾获广东省科技进步一等奖,第十届“吴文俊人工智能优秀青年奖”,ACM广州新星奖及IEEE SMC学会Franklin V. Taylor最佳论文奖。主要从事人工智能基础理论,情感计算和小样本学习等算法及相关应用研究,主持国家自然科学基金,广东省自然科学基金和与企业合作项目10余项,发表学术文章80余篇。担任IEEE Transactions on Affective Computing和IEEE Transactions on Computational Social Systems的期刊副编,2020年指导学生获第六届全国互联网+大赛总决赛国家金奖2项。

姓名:孙斌

单位和职称:湖南大学副教授

报告题目:多模态融合人机自然交互

个人简介:湖南大学电气与信息工程学院副教授,博士生导师,主要研究方向为计算机视觉与人机交互技术,先后承担国防重大项目课题、国家自然科学基金面、湖南省自然科学基金优秀青年项目等国家和省部级项目5项,作为科研骨干参与国家重点研发计划、国家自然科学基金重大项目等国家重大项目研究工作。研究成果在IEEE TIP、IEEE TNNLS、IEEE TAFFC、Information Fusion等国内外高水平期刊和学术会议上发表论文40余篇,受邀担任IEEE TIP、 IEEE TAFFC、IEEE TNNLS、Neurocomputing等高水平国际期刊审稿人,授权发明专利13项,登记软件著作权5项,在ACM MM、AAAI、ACL等国内外高水平会议上获得竞赛冠军17项。

姓名:毛启容

单位和职称:江苏大学教授

报告题目:视觉语音情感识别

个人简介:博士生导师,国家重点项目主持人,江苏省“333人才工程”高层次人才(第二层次),江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人,江苏省“六大人才高峰”高层次人才,镇江市有突出贡献的中青年专家,国家“双万计划”一流专业负责人,江苏省大数据泛在感知与智能农业应用工程研究中心主任,江苏省一流课程负责人,镇江市师德先进个人。主要研究方向:多媒体与智能信息处理,包括复杂环境下的图像、声音以及跨媒体融合处理。在情感计算、多媒体信息处理、人机交互方面的研究成果在计算机学报、CVPR、ACMMM、TIP、TMM等国内外知名学术会议/期刊上发表论文60余篇。基于视觉语音行为监控与展现的研究成果在重症病人监护、医疗设备智能交互、驾驶员行为分析、安防/边防等领域进行推广应用,获得了很好的经济效益,获省部级及行业科技进步奖4项。

姓名:王龙标

单位和职称:天津大学教授

报告题目:对话情感识别

个人简介:2008年获得日本国立丰桥技术科学大学博士学位。2008年到2016年分别担任日本国立静冈大学助理教授、日本国立长冈技术科学大学副教授。2016年至今任天津大学智能与计算学部教授,认知计算与应用天津市重点实验室主任,天津大学人工智能学院副院长,日本国立北陆先端科学技术大学院大学客座教授。2016年入选国家高层次青年人才计划及天津市高层次人才计划。王龙标教授长期从事声学信号处理、语音识别与合成、自然语言理解与对话、情感计算等方向的基础研究与成果转化工作。主持了包含科技部重点研发专项课题在内的20多个项目,在本领域高水平期刊和会议上发表论文150余篇,相关成果被广泛应用于数十余家人工智能龙头企业。曾担任ISSP 2017技术委员会主席,SLIMTS 2020国际研讨会主席,APSIPA语音语言与音频技术委员会委员。王龙标教授积极推动语音交互技术的产业化落地,2018年至今担任慧言科技(天津)有限公司董事长兼首席执行官。2022年至今担任苏州智言信息科技有限公司执行董事兼首席执行官。

姓名:张晓炜

单位和职称:兰州大学教授

报告题目:多模态生理信号融合表征构建及其在情感计算中的应用

个人简介:计算机应用技术研究所所长,International Journal of Data Mining and Bioinformatics (IJDMB) 编委。目前主要从事情感计算以及多模态数据融合建模方面的研究工作,主持国家自然科学基金项目2项,主持甘肃省自然科学基金重点项目1项,同时参与国家重点研发计划、军委科技委国防科技创新特区项目等多个国家级项目。在IEEE Transactions on Cybernetics、IEEE Transactions on Industrial Informatics,IEEE Transactions on Affective Computing、IEEE Journal of Biomedical And Health Informatics等国内外学术期刊及国际学术会议上发表论文30余篇,入选ESI高被引论文1篇,授权国家发明专利1项。

论坛日程

5月11日 晚上

行人重识别挑战与最新进展论坛

基本信息

论坛名称:行人重识别挑战与最新进展论坛

论坛形式:论坛

论坛形式:个人组织

论坛介绍

行人重识别是计算机视觉领域的一个研究热点问题,在视频监控、安防等领域有广阔的应用前景。本论坛旨在讨论行人重识别任务的最新研究进展、面临的挑战和难题、距离真正落地还有多远,并对其未来的发展进行深入讨论。

论坛主席

姓名:高赞

单位和职称:山东省人工智能研究院教授

个人简介:高赞,山东省人工智能研究院教授,博士生导师,国家青年人才计划人选、山东省突出贡献专家。目前兼任计算机学会高级会员,山东省人工智能学会常务理事,计算机学会多媒体技术专委会、计算机视觉专委会、模式识别与人工智能委员会委员,中国图象图形学学会多媒体技术专委会委员。主要研究方向:智能媒体分析、社交网络舆情分析、计算机视觉和机器学习及其应用。近年来,主持国家自然科学基金和省级项目10余项,参与包括国家自然基金重点,国家重点研发计划等省部级以上课题10余项。在国际高水平会议和期刊上发表论文100余篇,其中包括TIP,TNNLS,TMM,TKDE,TCYBE,CVPR,SIGIR,ACM MM,WWW和AAAI等,5篇论文入选ESI高被引,1篇入选热点论文,2021年获CCF A类会议SIGIR 2021最佳学生论文,先后获山东省科技进步一等奖和天津市科技进步二等奖各1项,获授权发明专利20余项,其中国际专利3项。

姓名:刘安安

单位和职称:天津大学教授

个人简介:刘安安,男,现任天津大学教授/博导,教育部电视与图像信息研究所所长,先后在美国卡耐基梅隆大学和新加坡国立大学访学。长期从事跨媒体计算创新理论研究,并积极探索研究成果与社交网络、视频监控、海洋大数据分析等多应用领域结合。先后入选爱思唯尔高被引学者、全球顶尖前10万科学家、天津市“131”创新人才、北洋学者计划等。在国内外重要期刊和会议发表学术论文百余篇(T-PAMI、CVPR等)。承担国自然联合重点、国家重点研发计划课题等。获天津市科技进步特等奖(排名1)、二等奖(排名1),中国多媒体大会最佳论文奖及前沿技术优秀奖。担任Multimedia Systems和Visual Informatics编委;担任CCF-A类国际会议ACM Multimedia领域主席。

报告嘉宾

姓名:赖剑煌

单位和职称:中山大学教授

报告题目:小股人群重识别及其若干新进展

个人简介:中山大学计算机学院教授、博士生导师。广东省信息安全重点实验室主任。中国图象图形学学会副理事长、会士,广东省图象图形学会理事长(第四、五届)。中国计算机学会杰出会员,中国计算机学会计算机视觉专委员会副主任(第一、二届)、广东省人工智能与机器人学会副理事长、广东省安防协会人工智能专委会主任。1986、1989年分别在中山大学获学士、硕士学位,并留校任教。1999年在中山大学获博士学位。主要研究领域为计算机视觉、模式识别和机器学习。已主持承担国家自然科学基金与广东联合重点项目、科技部科技支撑课题、国家自然科学基金等。获得广东省科学技术奖励自然科学类一等奖(2018排名1),广东省科学技术奖励科技进步类二等奖(2016,排名3)、获得丁颖奖(2019年)、享受国务院政府津贴。已发表了约200篇学术论文,主要发表在ICCV、 CVPR、 ICDM等专业重要学术会议以及IEEE TPAMI、IEEE TIP、IEEE TNN、IEEE KDE、Pattern Recognition等国际权威刊物上。

姓名:张史梁

单位和职称:北京大学长聘副教授

报告题目:开放场景行人感知

个人简介:张史梁,北京大学长聘副教授,博雅青年学者,博士生导师,在中国科学院计算技术研究所获得博士学位,先后在美国德克萨斯州大学圣安东尼奥分校、NEC美国硅谷实验室从事研究工作。研究领域为人工智能与媒体计算,专注行人重识别、物体细粒度识别、海量图像检索研究。担任国际著名期刊Elsevier CVIU、IET Computer Vision编委、ACM TOMM客座编委,CVPR、AAAI、ICPR、VCIP、ISCAS等国际会议领域主席,连续多年在IEEE/IAPR国际会议如CVPR、FG、ICPR、ICME上组织细粒度精准识别专题研讨会与讲习班。以第一作者和通讯作者在T-PAMI、IJCV、T-IP、CVPR、ICCV、NIPS、AAAI、ACM Multimedia等权威期刊与会议发表论文90余篇,谷歌引用8000余次。近5年以第一发明人申请中国、美国发明专利15项。是国家青年特聘专家,首批北京市杰出青年科学基金获得者,主持科技部重点研发计划政府间合作专项项目、国家自然科学基金联合基金重点项目、面上项目以及重大研究计划培育项目等。获中国电子学会科技进步一等奖、教育部科技发明一等奖、ACM Multimedia Asia 2022最佳论文奖提名、IEEE T-CSVT 2021最佳论文奖提名、石青云优秀论文奖、中国计算机学会优秀博士学位论文、中科院百篇优秀博士学位论文、IEEE MMSP 2011会议论文奖、微软学者奖,以及北京大学计算机学院科研先进个人、英伟达先锋研究奖、NEC美国实验室突出技术奖等。

姓名:叶茫

单位和职称:武汉大学

报告题目:多模态行人重识别进展与挑战

个人简介:叶茫,武汉大学计算机学院教授、博士生导师,国家级高层次青年人才,中国科协青年托举人才,湖北省高层次人才。曾任阿联酋起源人工智能研究院研究科学家和美国哥伦比亚大学访问学者。主要研究方向多媒体检索、智能安防、联邦学习等,发表国际期刊会议论文 80 余篇,其中第一/通讯作者发表 CCF-A 类论文40 余篇,ESI 高被引论文 8 篇,谷歌学术引用 5000 余次,引用者包括图灵奖获得者 Geoffery Hinton,Yann Lecun 等。担任国际 SCI 期刊CAAI TRIT(IF=7.985)、 Journal of Electronic Imaging 编委等学术职务。主持湖北省重点研发计划、国家自然科学基金面上项目等科研项目。获谷歌优秀奖学金、国际计算机视觉顶会 ICCV2021无人机目标识别赛道冠军、2021-2022年斯坦福排行榜 “全球前2%顶尖科学家”、2022年百度AI华人青年学者等荣誉。与华为、海信、每日互动等多家企业开展技术合作和应用落地。

姓名:金一

单位和职称:北京交通大学教授

报告题目:开放场景下的行人搜索关键技术

个人简介:金一,北京交通大学计算机学院教授,博导。研究方向为交通视频语义理解、视频行为分析、人脸防伪及面部识别、行人再识别等。发表学术论文70余篇,其中包括IEEE/ACM汇刊等领域重要期刊和CCF A类会议CVPR,AAAI,ICCV,IJCAI,ACM MM等。任多个国际期刊的编委、客座编委,CCF A类会议AAAI高级程序委员会成员、ACM MM、IJCAI、ICCV等会议程序委员会委员,国家重点研发计划“智能机器人”重点专项专家组委员。任中国图象图形学学会(CSIG)交通视频专委会副秘书长,多媒体专委会、青工委、女工委委员,中国计算机学会YOCSEF候任学术秘书,多媒体专委会执委等。申请国家发明专利32项,国际发明专利1项,参编国家标准1项。获IEEE Computer Society年度最佳论文奖提名奖,中国计算机学会科学技术奖科技进步优秀奖等奖励。

论坛日程

5月11日 晚上

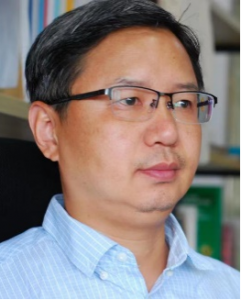

图像智能边缘计算前沿与挑战论坛

基本信息

论坛名称:图像智能边缘计算前沿与挑战论坛

论坛形式:论坛

论坛形式:专委组织

专业委员会:CSIG图像智能边缘计算专业委员会

论坛介绍

图像智能边缘计算能力的提高推动着嵌入式视觉产业的快速增长,也促进了计算机视觉技术在生产、生活等各领域的落地应用。本次论坛将围绕面向边缘计算的视觉感知理论及其在海洋探测、机器人视觉感知、航空航等领域的应用,从机理-算法-应用的角度与层次探讨图像智能边缘计算的当前研究热点、难点与发展方向,着眼于推动边缘智能与嵌入式计算理论和方法体系的构建和发展、提高边缘端智能算法及系统的易用性及效率、加快边缘人工智能技术的实用化和产业落地。

论坛主席

姓名:张弘

单位和职称:北京航空航天大学教授

个人简介:长期从事人工智能、模式识别、图像分析及理解、计算机视觉等研究,并应用在嵌入式边缘计算中,取得了一系列原创性成果,在智能边缘系统设计及在线自主学习、轻量化小样本目标检测跟踪方面取得了突破性的进展,相关成果获得了86项发明专利授权,提出的“边缘计算资源强约束下瀑流式反向递归架构,突破了硬件可重配置时空采样处理技术”,成果获得国家科技进步二等奖;提出的“基于低秩近似上下界修正的自适应图像增强技术”,成果获得教育部技术发明奖一等奖。近年承担了国家科技部重大专项、重点研发计划、国家自然基金、总装预研等项目50多项。指导硕士研究生、博士研究生60多人。在高水平期刊和会议上发表论文100余篇。出版国家规划级教材两本。担任中国图象图形学学会图像智能边缘计算专委会主任及女工委委员等。

报告嘉宾

姓名:胡卫明

单位和职称:中国科学院自动化研究所研究员

报告题目:目标视觉类脑智能感知技术

个人简介:胡卫明,中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室研究员、博士生导师,担任视频内容安全研究团队负责人、人民中科智能技术有限公司创始人和首席科学家,国家杰出青年科学基金获得者、中组部万人计划科技创新领军人才入选者、科技部中青年科技创新领军人才入选者、人社部百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家、享受国务院政府特殊津贴、国家863重点专项项目首席专家,IEEE Trans. on Cybernetics的Associate Editor。目前研究方向为网络多媒体敏感内容识别等,主持了国家自然科学基金重点项目、国家863重点专项项目、目标导向类课题等四十余项科研项目。已在PAMI、IJCV等国际刊物、国内一级刊物以及ICCV、ECCV、CVPR等重要国际学术会议上发表论文300余篇,获授权发明专利50余项。带领团队完成的敏感多媒体识别等技术实际应用于五十余家企事业单位,已在实战发挥作用,取得了显著的经济效益和社会效益。以第一完成人获国家自然科学二等奖、北京市科学技术(技术发明类)一等奖、北京市发明专利一等奖和吴文俊人工智能科学技术一等奖。

姓名:魏志强

单位和职称:中国海洋大学教授

报告题目:面向视觉图像领域的海洋智能边缘计算若干需求探讨

个人简介:魏志强,中国海洋大学教授、博士生导师,担任中国海洋大学副校长、国家发改委海洋大数据国家地方联合中心主任、教育部深海与地球圈层前沿科学中心副主任、山东智慧海洋工程协会理事长、山东计算机学会副理事长,主要从事海洋大数据与人工智能研究,主持863、国家重点研发、国家自然科学基金等国家及省部级科研项目20余项,发表学术论文200余篇,授权发明专利及软件著作权30余项,入选国家万人计划创新人才、海洋大数据国家级创新团队负责人、教育部新世纪优秀人才计划、海洋国家实验室卓越科学家计划、泰山产业领军人才等人才计划称号,作为第一完成人,获智能计算与智能信息系统领域山东省科技进步一等奖2项。

姓名:宋明黎

单位和职称:浙江大学教授

报告题目:面向边缘端的视觉深度模型低成本灵活定制的知识迁移技术

个人简介:宋明黎,浙江大学教授、博士生导师,担任视觉感知教育部-微软重点实验室副主任。主要从事计算机视觉、人工智能与模式识别领域研究。先后承担了国家自然科学基金重点项目、面上项目、国家重点研发计划、国家国际科技合作专项、浙江省重大专项等国家级和省部级科研项目20余项,发表论文200余篇,连续多年被评为Elsevier中国高被引学者。担任国际期刊Information Sciences、JVCI以及Neural Processing Letters编委。研究成果先后获得2014、2020年浙江省科学技术一等奖和2019年中国产学研合作创新一等奖。

姓名:程俊

单位和职称:中国科学院深圳先进技术研究院研究员

报告题目:机器人视觉感知技术及终端应用

个人简介:程俊,中国科学院深圳先进技术研究院研究员,博士生导师,担任人机控制研究室主任,主要研究领域为智能机器人、计算机视觉。主持了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金联合基金重点项目等多个政府及企业项目,发表学术论文260余篇、获得110余件专利授权。享受国务院政府特殊津贴,获得山东省科技奖、吴文俊人工智能科技奖等多个奖项。

姓名:张弘

单位和职称:北京航空航天大学教授

报告题目:面向目标任务的智能边缘计算

个人简介:张弘,北京航空航天大学教授、博士生导师,长期从事人工智能、模式识别、图像分析及理解、计算机视觉等研究,并应用在嵌入式边缘计算中,取得了一系列原创性成果,在智能边缘系统设计及在线自主学习、轻量化小样本目标检测跟踪方面取得了突破性的进展,相关成果获得了86项发明专利授权,提出的“边缘计算资源强约束下瀑流式反向递归架构,突破了硬件可重配置时空采样处理技术”,成果获得国家科技进步二等奖;提出的“基于低秩近似上下界修正的自适应图像增强技术”,成果获得教育部技术发明奖一等奖。近年承担了国家科技部重大专项、重点研发计划、国家自然基金、总装预研等项目50多项。指导硕士研究生、博士研究生60多人。在高水平期刊和会议上发表论文100余篇。出版国家规划级教材两本。担任中国图象图形学学会图像智能边缘计算专委会主任及女工委委员等。

论坛日程

5月11日 晚上

计算机视觉中的连续学习论坛

基本信息

论坛名称:计算机视觉中的连续学习论坛

论坛形式:研讨会

论坛形式:个人组织

论坛介绍

在深度学习与海量数据的推动下,近年来人工智能取得了飞速的发展,但在处理开放域问题上仍然面临着巨大的挑战,在遇到新的数据与任务时难以做到持续不断的学习与改进。连续学习旨在对顺序出现的数据或任务进行增量扩展学习,避免灾难性遗忘问题。连续学习能力是人工智能的重要标志之一,近些年得到了计算机视觉、自然语言处理、脑科学等多领域学者的关注。本论坛旨在汇集相关领域的专家学者共同探索计算机视觉领域中连续学习的最新研究进展与面临的挑战,并对其未来发展进行深入讨论。

论坛主席

姓名:陈熙霖

单位和职称:中国科学院计算技术研究所研究员

个人简介:陈熙霖,中国科学院计算技术研究所研究员,ACM / IEEE / IAPR Fellow, 中国计算机学会会士。主要研究领域为计算机视觉、模式识别、多媒体技术以及多模式人机接口,近年来重点关注从开放环境中自动连续学习问题,特别是从视觉信息到知识积累与利用的问题。先后主持多项自然科学基金重大、重点项目、973计划课题等的研究。现任/曾任IEEE Trans. on Image Processing和IEEE Trans. on Multimedia的Associate Editor、Journal of Visual Communication and Image Representation的Senior Associate Editor,以及计算机学报副主编、人工智能与模式识别副主编等。担任过IEEE FG 2013 / IEEE FG 2018 / IEEE VCIP 2022等大会主席,并十多次担任CVPR、ICCV、ECCV、NeurIPS等会议的领域主席。研究工作先后获得国家自然科学二等奖1项,国家科技进步二等奖4项,在相关领域的重要刊物和会议上发表论文200多篇。

姓名:尹宝才

单位和职称:北京工业大学教授

个人简介:尹宝才,博士生导师,北京学者,北京人工智能研究院院长,多媒体与智能软件技术北京市重点实验室主任,ACM北京分会副主席。主要研究领域包括多媒体技术、计算机视觉、模式识别和人工智能。近五年,作为课题负责人承担国家自然科学基金重大项目课题2项,作为负责人承担国家自然科学基金重点项目1项。在图像视频等高维数据压缩编码、复杂场景对象建模与理解、交通大数据分析等方面取得了一系列创新成果,发表IEEE/ACM汇刊或CCF-A类会议学术论文60余篇,授权相关专利60余项,制定国家和行业标准10余项。2009年获“享受国务院特殊津贴专家”,2014年主持的交通视频处理团队入选“北京市学术创新团队”,2021年入选“北京学者”。获得多项科学技术奖励,2003 年“基于多功能感知理论的中国手语识别与合成研究”成果获得国家科技进步二等奖;2007 年“基于 WEB 的手语播报系统与手语普适终端”成果获教育部高等学校科技进步一等奖;2020 年“多源高维数据协同表征及应用”成果获得中国人工智能学会吴文俊人工智能科技进步一等奖。

报告嘉宾

姓名:李玺

单位和职称:浙江大学教授

报告题目:基于深度神经网络的持续性学习理论与方法

讲者简介:教授,博导,浙江大学上海高等研究院副院长。IET Fellow,IEEE Senior Member,国家青年特聘专家,科技部科技创新2030新一代人工智能重大项目负责人,国家自然科学基金委联合基金重点项目负责人,教育部重点规划研究项目负责人,第七届中国图象图形学学会理事,浙江省特聘专家,杭州钱江特聘专家。在国际权威期刊和国际顶级学术会议发表或录用文章180余篇,拥有多篇ESI高被引论文。担任CVPR、ICCV、ECCV、ACM Multimedia等国际顶级会议的Area Chair,担任IEEE TNNLS、IEEE TCSVT、IEEE TMM和IEEE TCDS的Associate Editor,中国图象图形学报青年编委。获得2021年世界人工智能大会SAIL奖,两项最佳国际会议论文奖(ACCV 2010和DICTA 2012),一项最佳学生论文奖(ACML 2017),2019年和2020年中国图象图形学报最佳封面文章和年度优秀论文,ICIP 2015 Top 10%论文奖。另外,获得2021年中国图象图形学学会自然科学奖二等奖,2021年中国电子学会科技进步一等奖,2021年中国产学研合作促进会产学研合作创新与促进奖,两项北京市自然科学技术奖(包括一等奖和二等奖),以及一项中国专利优秀奖。

姓名:何旭明

单位和职称:上海科技大学研究员

报告题目:Continual Learning for Scene Understanding with Limited Annotations

讲者简介:研究员,博导,副教授。何旭明博士于2008年在加拿大多伦多大学计算机系获得博士学位。他从2008到2010在加州大学洛杉矶分校完成了博士后的研究工作后,加入了澳洲国立信息技术研究院(NICTA) 成为研究员并从2013年开始任高级研究员。同时,他还兼任澳洲国立大学的研究员和高级研究员并指导博士生工作。他于2017年1月成为副教授、研究员入职上海科技大学。他长期从事计算机视觉,机器学习和生物医学信息等学科的前沿基础研究。在国际顶刊及顶会已发表100余篇论文,谷歌引用次数超5000次,曾获CVPR2017 Workshop最佳论文与IEEE FG2023最佳学生论文。主要参与上海市智能人机协同与交互前沿科学研究基地,任上海市智能视觉与影像工程技术研究中心和上海科技大学-联影智能联合实验室主任,并担任人工智能顶会AAAI等的资深评审人及ICCV/CVPR的会议领域主席等。

姓名:洪晓鹏

单位和职称:哈尔滨工业大学教授

报告题目:从重放到线索学习的知识增量式累积

讲者简介:教授,博导。历任芬兰Oulu大学博士后、科研型副教授和西安交通大学特聘研究员,澳洲国立大学访问学者和美国马里兰大学帕克校区访问教授。在深度连续学习、视频监控、多机器人策略分配和脸部微小运动分析等方面开展了多年研究。先后主持国家重点研发计划课题、面上基金、芬兰信息技术学会博士后基金等项目。在IEEE会刊和CCF A类会议上发表论文50余篇,其中入选ESI高被引论文1篇,芬兰年度最佳学生会议论文奖和ACM MM会议优秀论文奖各1篇。相关工作见诸美国《麻省理工技术评论》等国际权威媒体专文报道。带队获ECCV20 Visdrone无人机航拍多目标追踪挑战赛等多项重要国内外比赛的冠亚军。CSIG情感计算与理解专业委员会副秘书长,视觉与学习青年学者研讨会(VALSE)执行领域主席。受邀担任PRL和SIVP等期刊的客座编委和主流国际会议IJCAI、AAAI、ACM MM和ICME等的领域主席(AC)或资深程序委员(SPC)。先后在主流国际会议上与国内外知名学者举办了六场专题研讨会和两场讲习班。

姓名:付彦伟

单位和职称:复旦大学研究员

报告题目:统计视角下计算机视觉连续学习关键问题探讨

讲者简介:研究员,上海高校特聘教授 (即东方学者), 英国计算机协会会士(BCS Fellow)。2014年获得伦敦大学玛丽皇后学院博士学位,2015.01-2016.07,在美国匹兹堡迪士尼研究院任博士后研究员。致力于解决基于少量训练样本的机器学习算法及在计算机视觉问题中的应用(如3D /4D物体的建模;神经网络稀疏化学习、机械臂抓取;图像编辑及修复等);曾主持国自然青年、面上及上海科委项目等;发表论文130多篇,发表领域顶刊IEEE TPAMI 第一/通讯作者论文11篇。

姓名:陈熙霖

单位和职称:中国科学院计算技术研究所研究员

报告题目:连续学习–从孤立到系统性方法

讲者简介:研究员,ACM / IEEE / IAPR Fellow, 中国计算机学会会士。主要研究领域为计算机视觉、模式识别、多媒体技术以及多模式人机接口,近年来重点关注从开放环境中自动连续学习问题,特别是从视觉信息到知识积累与利用的问题。先后主持多项自然科学基金重大、重点项目、973计划课题等的研究。现任/曾任IEEE Trans. on Image Processing和IEEE Trans. on Multimedia的Associate Editor、Journal of Visual Communication and Image Representation的Senior Associate Editor,以及计算机学报副主编、人工智能与模式识别副主编等。担任过IEEE FG 2013 / IEEE FG 2018 / IEEE VCIP 2022等大会主席,并十多次担任CVPR、ICCV、ECCV、NeurIPS等会议的领域主席。研究工作先后获得国家自然科学二等奖1项,国家科技进步二等奖4项,在相关领域的重要刊物和会议上发表论文200多篇。

论坛日程

5月12日 下午

面向工业检测的视觉感知技术进展与挑战论坛(中科亿海微)

基本信息

论坛名称:面向工业检测的视觉感知技术进展与挑战论坛

论坛形式:论坛

论坛形式:专委组织

专业委员会:CSIG动画与数字娱乐专业委员会

论坛介绍

随着深度学习技术的快速发展,视觉感知技术在工业界取得了显著的突破与进展。然而,面对复杂场景、小样本数据、计算资源受限等条件,视觉感知技术还存在性能不足、泛化能力弱问题,阻碍了视觉感知技术的实际应用与落地。

本次论坛旨在面向实际工业检测应用场景,探讨视觉感知技术在近几年所取得的最新进展,厘清其中的存在的问题与挑战,形成创新的技术路线和方法,更好促进相关技术在工业界应用,提升行业的核心竞争力,有效服务于国家发展新一代人工智能技术与相关产业的战略需求。

论坛主席

姓名:马利庄

单位和职称:上海交通大学教授

个人简介:马利庄,男,上海交通大学特聘教授、上海交通大学人工智能研究院副院长。中国图象图形学学会理事、动画与数字娱乐专委会主任,中国人工智能学会理事、“智能创意与数字艺术专委会”副主任,CAD&CG专委会副主任。马利庄博士是国家杰出青年基金、上海市科技进步特等奖(第一完成人)、一等奖、二等奖,中国青年科技奖,国家教育部科技进步二等奖;国家“百千万人才工程”(国家级)首批人选,浙江省跨世纪学术与技术带头人,国务院特殊津贴获得者。马利庄博士多年来在计算机图形图像、计算机视觉、数字媒体、智能信息处理等领域前沿问题积极探索,取得了一系列创新性成果,在国内外重要学术刊物上发表论文300多篇。

姓名:林绍辉

单位和职称:华东师范大学 研究员

个人简介:林绍辉,男,华东师范大学计算机科学与技术学院研究员、紫江青年学者、博士生导师。博士毕业于厦门大学,之后在新加坡国立大学计算机科学系从事博士后研究工作。林绍辉博士主要研究方向有计算机视觉、机器学习、视频理解、底层视觉,特别是深度模型压缩与加速、目标识别与检测。在国际顶级期刊和会议,TPAMI、CVPR、ICML等,发表30余篇论文。担任国际顶级期刊和会议,TPAMI、IJCV、CVPR等审稿人。任人工智能领域顶级会议 IJCAI 2021 SPC、VALSE执行领域主席委员会委员、CSIG会员。获福建省2019年优秀博士学位论文奖、中国人工智能学会2020年博士优秀毕业论文提名奖。

报告嘉宾

姓名:徐明亮

单位和职称:郑州大学教授

报告题目:工业智能质检

个人简介:徐明亮,男,郑州大学教授、博士生导师,计算机与人工智能学院、软件学院院长,国家超级计算郑州中心副主任,智能集群系统教育部工程研究中心主任。主要学术兼职包括:中国人工智能学会青年工作委员会副主任、中国电子学会虚拟现实分会副主任、中央军委科技委十三五某领域主题专家组成员/十四五某重大领域总体专家组成员等。近年来主持国家自然科学基金优青/重点项目、国家科技支撑计划、国家重点研发计划课题、国家重点专项(国防)等国家级项目10余项,以及一批企业重大横向项目,在ACM/IEEE系列汇刊和CVPR、ICCV等国际会议发表论文100余篇,提出虚实融合智能、人机稳健决策等创新理论,研制了航保作业规划系统、新型非视域成像仪器、工业质检服务平台等多套自主软件与装备,产生较好的经济、社会和国防效益。

姓名:张宝昌

单位和职称:北京航空航天大学教授

报告题目:解耦因果学习方法与应用

个人简介:张宝昌,男,北京航空航天大学教授,主要从事计算机视觉、机器学习领域研究,聚焦于面向前端视觉感知研究。发表录用IEEE汇刊、CCF A期刊和会议等论文近300篇,2篇入选热点论文和5篇入选高引论文,单篇论文谷歌引用1169次。入选爱思唯尔(Elsevier)中国高被引学者,教育部新世纪优秀人才项目,深圳市海外高层次人才计划团队项目,获得一级学会/省级自然科学奖4项(三项一等奖)和国际重要比赛第一名3项(ECCV和ICPR)。

姓名:黄岩

单位和职称:中国科学院自动化研究所副研究员

报告题目:图文匹配研究进展

个人简介:黄岩,男,中科院自动化所副研究员,2017年博士毕业于中科院自动化所。研究方向为视觉-语言理解和视频分析,在相关领域的国内外期刊和会议上发表论文共计100余篇,曾获国内外学术会议最佳论文奖3项、国内外主流竞赛冠亚军5项,并担任CVPR和ICCV上3次多模态主题研讨会的共同组织主席。曾获得中国科学院院长特别奖、中国人工智能学会优秀博士论文奖、百度奖学金、NVIDIA创新研究奖。入选中国科协青年人才托举工程、北京市科技新星计划和微软铸星计划。

姓名:汪铖杰

单位和职称:腾讯优图实验室研究总监

报告题目:计算机视觉前沿技术研究与工业质检应用

个人简介:汪铖杰,男,腾讯优图实验室研究总监,在计算机视觉、模式识别与机器学习领域有近15年的研究经历。作为腾讯优图实验室成立时的核心成员之一,研究成果广泛应用于腾讯云、微信、腾讯会议、QQ等腾讯公司重要产品,以及工业制造、影视制作等行业。在国际权威期刊或会议上发表学术论文70余篇,其中包括CVPR、ICCV、NeurIPS、AAAI、TIP等CCF A类论文60篇。已获得授权的人工智能方向国内国际专利超过120项。

担任南方科技大学专业学位研究生业界导师,上海大学硕士研究生行业导师,上海电影学院、上海电影特效工程研究中心特聘专家,IEEE Transactions on Image Process(TIP)、IEEE Transactions on Multimedia(TMM)、Association for the Advancement of Artificial Intelligence(AAAI)等国际权威期刊会议审稿人。

姓名:江冠南

单位和职称:宁德时代新能源有限公司算法经理

报告题目:锂电工业检测的技术进展与挑战

个人简介:江冠男, 博士,博士毕业于UNSW,Sydney。现服务于宁德时代新能源有限公司,担任智能制造部AI算法经理,主要负责AI质检,质检大数据及云边端平台在锂电大批量生产中的开发和落地。

姓名:朱文兵

单位和职称:荣旗科技联合创始人

报告题目:工业视觉AI技术应用与视觉智能设备创新

个人简介:朱文兵,荣旗科技联合创始人,机器视觉15年从业经历,曾负责基恩士机器视觉大客户部。主持研发多款工业AI智能装备产品,并广泛应用于3C以及新能源领域。代表客户有苹果,谷歌,亚马逊,Meta,宁德时代等。

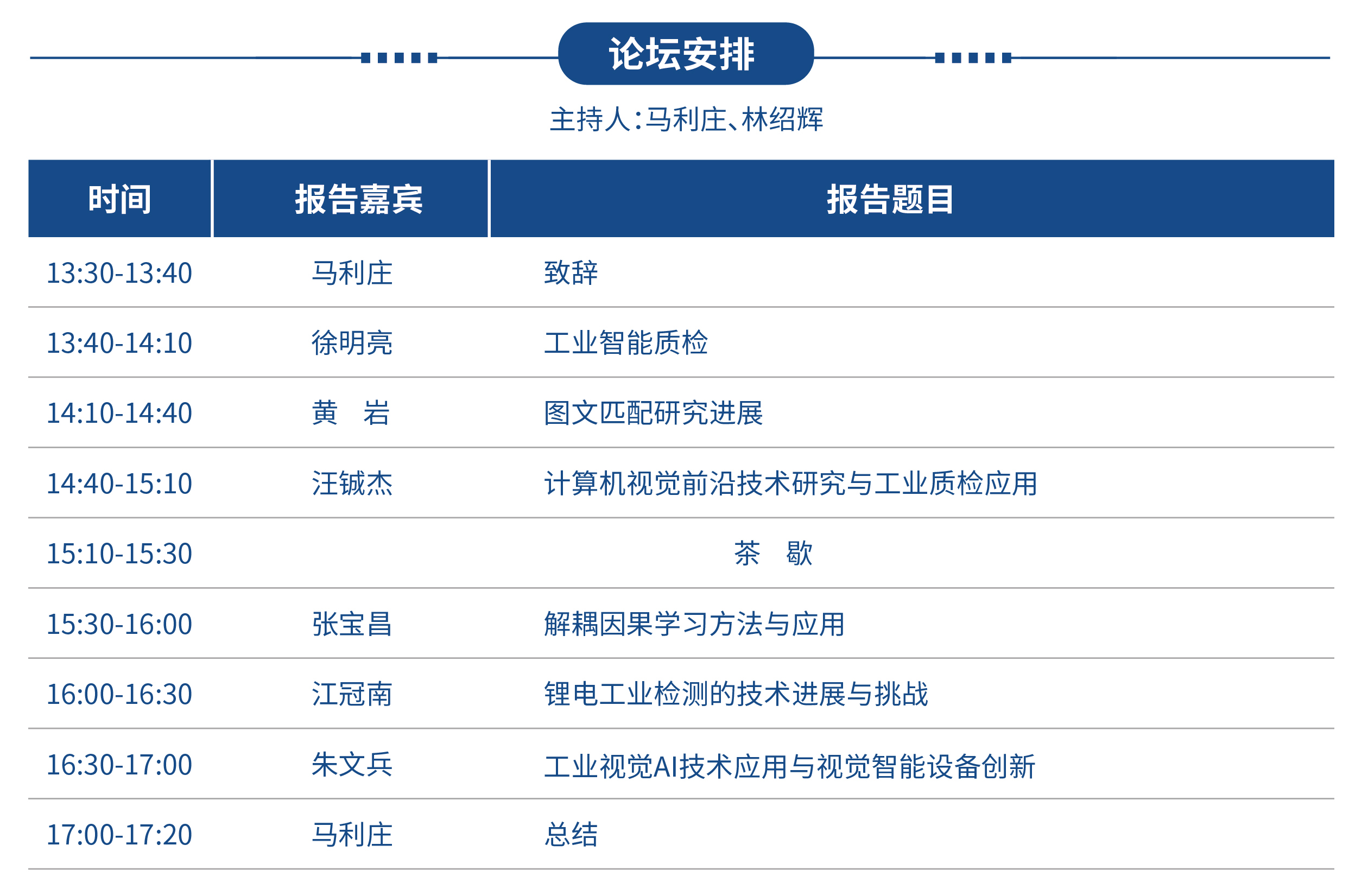

论坛日程

5月12日 下午

多重知识驱动的复杂场景理解论坛(蚂蚁集团)

基本信息

论坛名称:多重知识驱动的复杂场景理解论坛

论坛形式:研讨会

论坛形式:专委组织(交通视频专委)

专业委员会:CSIG交通视频专业委员会

论坛介绍

面对开放环境和复杂场景,标注成本高、鲁棒性差、推理过程难以解释、泛化迁移能力弱等缺陷制约了数据驱动的深度模型在视觉理解中的应用。多重知识表达作为新一代知识表达范式,可从不同抽象层次及来源的知识中形成更完备的知识表征,提升模型泛化能力、可解释性和推理能力。本论坛邀请多位从事相关领域的专家对多重知识驱动的复杂场景理解的理论和应用进行研讨,以期推动相关研究并为创新知识驱动的复杂场景理解研究范式做出贡献。

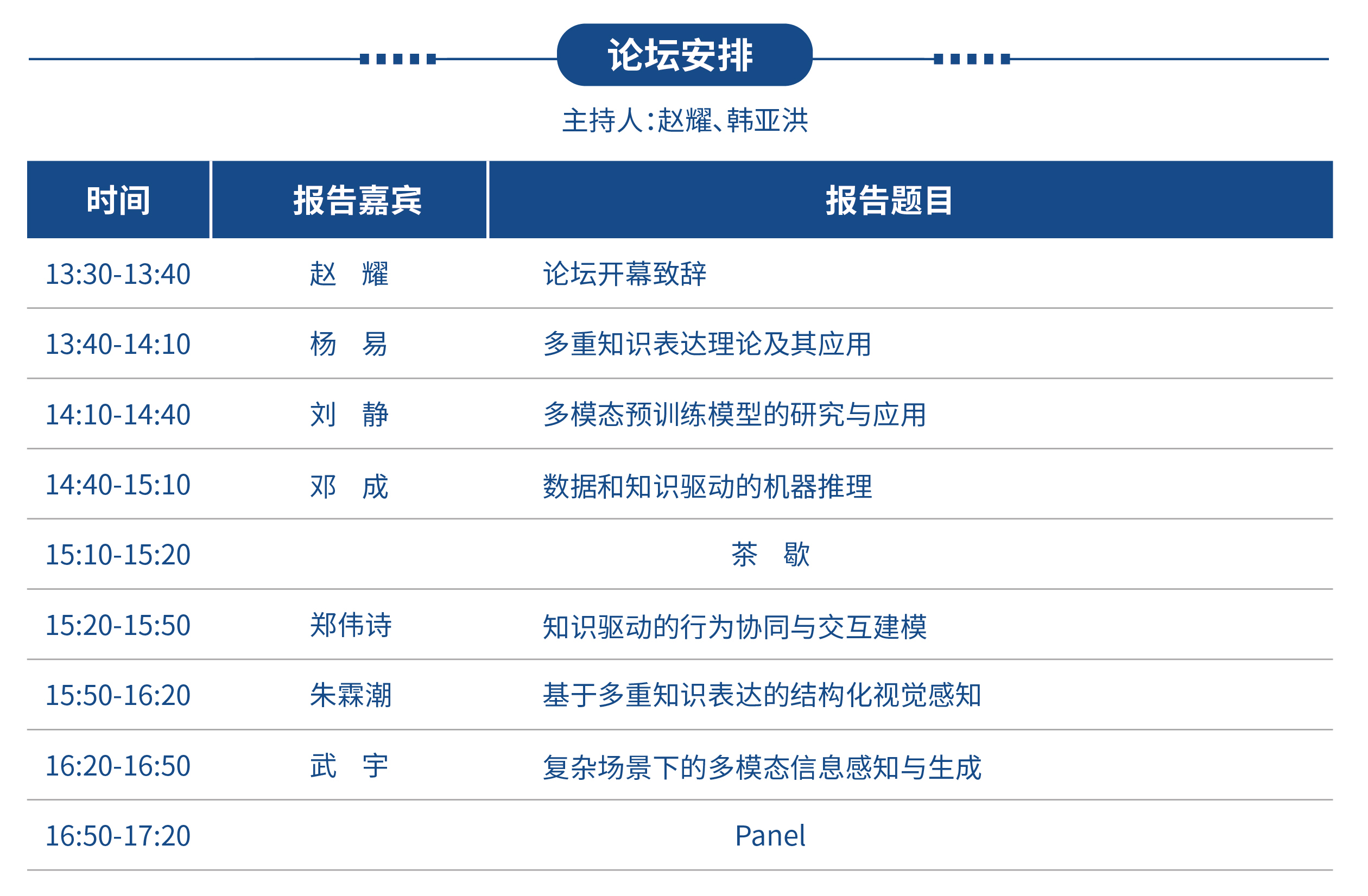

论坛主席

姓名:赵耀

单位和职称:北京交通大学教授

个人简介:赵耀,长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、万人计划科技创新领军人才。现任北京交通大学信息科学研究所所长,“现代信息科学与网络技术”北京市重点实验室主任,CSIG常务理事。研究领域为数字媒体信息处理与智能分析,包括图像\视频压缩,数媒体内容安全,媒体内容分析与理解,人工智能等。主持了973计划、863计划等课题30余项。在包括IEEE Trans.等国内外期刊、会议上发表论文200余篇。作为第一完成人获北京市科学技术奖一等奖等省部级奖励4项。指导的博士生6人获北京市和中国计算机学会优秀博士论文奖。受邀担任了 IEEE Transactions on Cybernetics、IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology等多个国际杂志编委。他是国务院学科评议组成员,科技部重点研发计划云计算与大数据专项总体组专家。

姓名:韩亚洪

单位和职称:天津大学教授

个人简介:韩亚洪,天津大学智能与计算学部教授、博士生导师,研究方向为多媒体分析、计算机视觉和人工智能安全;2012年3月博士毕业于浙江大学计算机学院,博士毕业被天津大学直接聘为副教授,2016年在天津大学破格晋升正教授,2021年被聘为天津大学“英才教授”;曾获得中国计算机学会(CCF)优秀博士学位论文奖,入选教育部新世纪优秀人才支持计划,加州大学伯克利统计系访问学者(2014-2015年);获得ACM Multimedia 2017“最佳论文提名奖”和“技术竞赛奖”、ICCV 2017“视频问答LSMDC Challenge”第一名;指导博士生获得2021年度“中国图象图形学学会(CSIG)优秀博士学位论文奖”;近年来承担国家重点研发、自然基金重点、科技创新特区和基础加强等项目和课题的研究任务。

报告嘉宾

姓名:杨易

单位和职称:浙江大学教授

报告题目:多重知识表达理论及其应用

个人简介:杨易,浙江大学求是讲席教授,目前担任浙江大学计算机学院副院长、微软-教育部视觉感知重点实验室主任、人工智能省部共建协同创新中心副主任。曾获教育部全国优秀博士论文,浙江省自然科学一等奖,澳大利亚科研终身成就奖,澳大利亚研究理事会青年职业奖,澳大利亚计算机学会颠覆创新金奖,谷歌学者研究奖和AWS机器学习研究奖等二十余次人工智能领域国际奖项。Google Scholar 引用49000余次,H-index 108,入选2021年人工智能全球最具影响力学者榜单AI 2000中经典AI、多媒体、计算机视觉、数据库四个领域全球影响力前一百的最具影响力学者,近四年连续入Clarivate Analytics全球高被引学者。国际科研竞赛中累计获得40余次奖项,含20次世界冠军。担任7种重要国际期刊的副主编或领域主编,以及CVPR、ICCV、IJCAI,ACM MM等重要国际学术会议的重要职务等19次。

姓名:刘静

单位和职称:中国科学院自动化研究所研究员

报告题目:多模态预训练模型的研究与应用

个人简介:刘静,中科院自动化所研究员/博导,中国科学院大学岗位教授,国家优青获得者。研究方向多模态分析与理解,紫东太初大模型。曾获2019年中国图象图形学学会科学技术二等奖,2022年世界人工智能大会“卓越人工智能引领者奖SAIL”。承担或参与多项国家自然科学基金项目、国家973、国家基金重大研究计划、国家重点研发等。已发表高水平学术论文150余篇,谷歌学术引用万余次,SCI他引次数3000+次,其中有三篇被ESI列为Top1%高被引论文。在视觉计算相关领域的多项国际学术竞赛中荣获冠军十余项。

姓名:邓成

单位和职称:西安电子科技大学教授

报告题目:数据和知识驱动的机器推理

个人简介:邓成,西安电子科技大学教授、博导,教育部长江学者特聘教授、国家“百千万人才工程” 有突出贡献中青年专家。长期从事多模态智能、机器学习等领域的研究,主持国家自然科学基金重点项目等项目近30项,在国际SCI一区期刊和CCF A类国际会议上发表论文150余篇,入选爱思唯尔中国高被引学者榜单。研究成果获2016年国家自然科学二等奖、2019年陕西省自然科学一等奖。

姓名:郑伟诗

单位和职称:中山大学教授

报告题目:行为协同与交互建模

个人简介:郑伟诗博士,中山大学计算机学院教授、博导,现任中山大学计算机学院副院长、机器智能与先进计算教育部重点实验室副主任。他致力研究协同与交互分析理论与方法,应用于(跨场景)追踪与行为感知处理。他发表在CCF-A/中科院1区/Nature子刊 130多篇,其中在IEEE T-PAMI/IJCV/自然通讯发表21余篇。担任Pattern Recognition、《自动化学报》等期刊的编委,担任国际顶级学术会议ICCV、CVPR、IJCAI 等领域主席,曾担任ICME 2022程序委员会联合主席等。作为负责人,主持承担国家自然科学基金委联合基金重点项目、国家重点研发课题、国家自然科学基金委联合重大项目课题、国防基础加强基金等。获中国图象图形学学会自然科学奖一等奖、广东省自然科学奖一等奖奖等;获国家优秀青年科学基金、英国皇家学会牛顿高级学者基金、广东省自然科学基金委卓越青年创新团队(负责人)项目支持。

姓名:朱霖潮

单位和职称:浙江大学研究员

报告题目:基于多重知识表达的结构化视觉感知

个人简介:朱霖潮,浙江大学百人计划研究员、博士生导师,入选国家级青年人才项目。本科毕业于浙江大学,博士毕业于悉尼科技大学,曾担任悉尼科技大学讲师。研究方向主要为跨媒体智能及其应用、视频建模、模型迁移等。曾获得美国国家标准总局TRECVID LOC 2016、THUMOS 2015动作识别、EPIC-KITCHENS 2019/2020动作识别、MABe 2022多智能体行为建模比赛冠军等10余项国际学术竞赛冠军。曾获谷歌学术研究奖(2021,机器感知领域全球仅有七个获奖者),担任Visual Informatics副编辑、Neurocomputing客座编辑、IEEE MLSP领域主席(2021),作为程序主席组织CVPR专题研讨会(2021,2022,2023)、ICME特别研讨会(2022)、ICIP特别研讨会(2023)等。

姓名:武宇

单位和职称:武汉大学教授

报告题目:复杂场景下的多模态信息感知与生成

个人简介:武宇,武汉大学教授、博导,博士毕业于悉尼科技大学,后于普林斯顿大学从事博士后研究工作。入选国家级青年人才项目,主要从事跨媒体机器学习相关的研究。担任顶会CVPR 2023的主要组织者之一(大会Workshop Chair和Area Chair)。曾获2020年谷歌博士奖研金(Google PhD Fellowship), 2019和2020年CVPR 第一视角动作识别挑战赛冠军,2021年大规模视频目标指代分割比赛冠军。

论坛日程

5月12日 下午

机器视觉与学习论坛(天准科技)

基本信息

论坛名称:机器视觉与学习论坛

论坛形式:论坛

论坛形式:专委组织

专业委员会:机器视觉专业委员会

论坛介绍

机器学习是一门从已知数据中探寻未知规律和模式的艺术,如何以更少的代价取得更好的学习效果始终是其亟待解决的核心问题。随着机器学习技术在视觉等领域的发展和应用,传统学习算法在逐步向前迭代的同时,各式深度学习方法也在不断推陈出新,本次Workshop我们将邀请领域专家作为讲者,分享他们在该领域的最新工作,总结机器视觉与学习领域在相关核心问题上的近期进展和展望未来值得探索的方向。

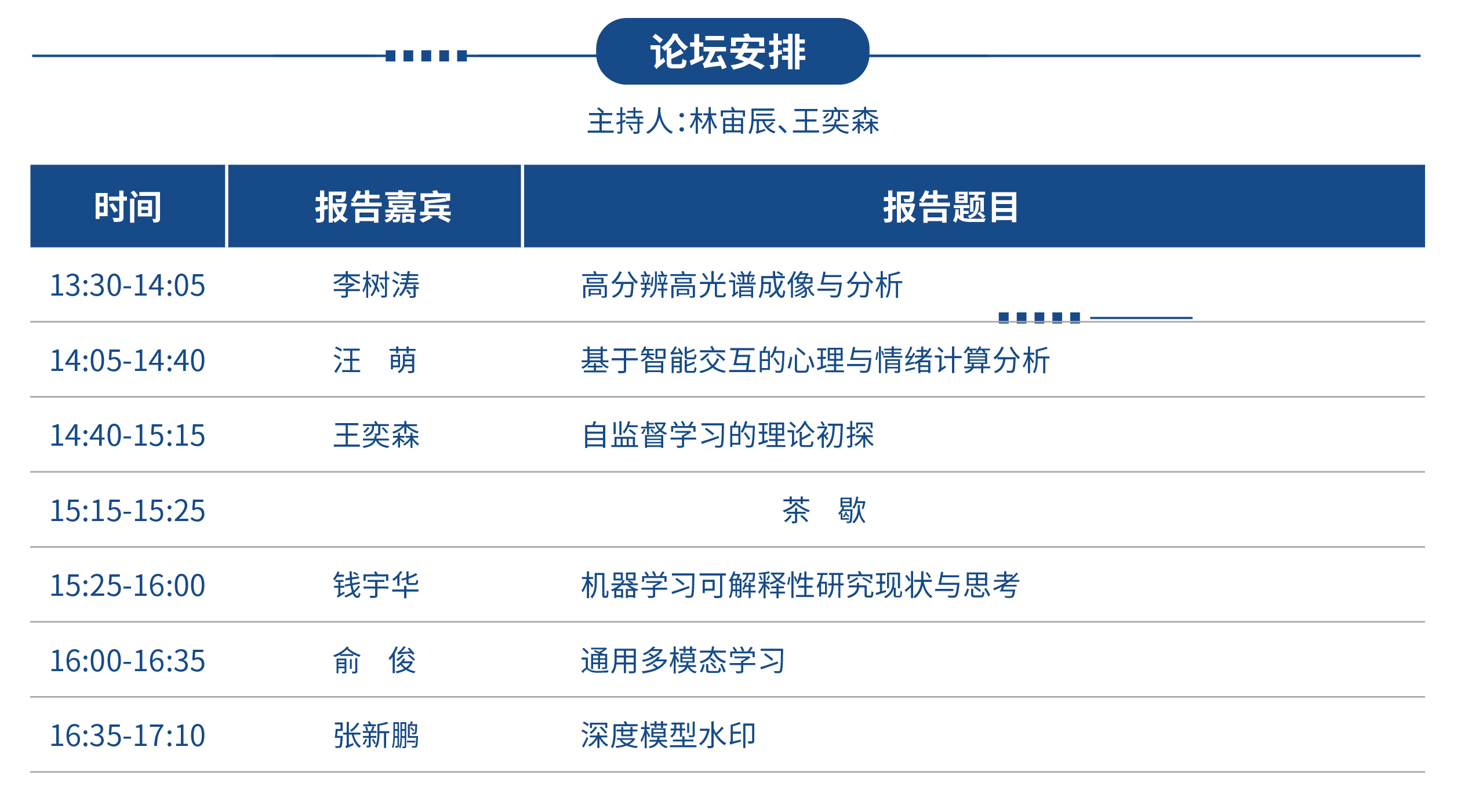

论坛主席

姓名:林宙辰

单位和职称:北京大学教授

个人简介:林宙辰,北京大学教授,IAPR/IEEE/CSIG Fellow,国家杰青,中国图象图形学学会机器视觉专委会主任,中国自动化学会模式识别与机器智能专委会副主任。研究领域为机器学习、 数值优化。发表论文 230 余篇,英文专著2本。获2020年度CCF科学技术奖自然科学一等奖。多次担任机器学习与人工智能顶级会议 CVPR、ICCV、NIPS/NeurIPS、ICML、IJCAI、AAAI 和 ICLR 的领域主席,曾任 IEEE T. Pattern Analysis and Machine Intelligence 编委,现任 ICPR 2022程序共同主席、ICML 2022资深领域主席,International J. Computer Vision、 Optimization Methods and Software 编委。

姓名:王奕森

单位和职称:北京大学助理教授

个人简介:王奕森,北京大学助理教授,博士生导师。研究方向为机器学习理论和算法,重点关注对抗鲁棒性、图学习、弱/自监督学习理论等。目前已发表人工智能领域顶级学术论文 50 余篇,包括 ICML、NeurIPS、ICLR 等,多篇被选为 Oral 或 Spotlight。曾获得 ECML 2021 最佳论文奖。

报告嘉宾

姓名:李树涛

单位和职称:湖南大学教授

报告题目:高分辨高光谱成像与分析

个人简介:李树涛 湖南大学副校长,教授,博导,教育部长江学者奖励计划特聘教授,国家“万人计划”科技创新领军人才,IEEE Fellow,担任IEEE Trans. Geosci. Remote Sen.、Information Fusion等国际知名期刊编委,科睿唯安(Clarivate Analytics)高被引科学家。围绕遥感监测、军事侦察等国家重大应用需求,长期开展视觉感知与人工智能理论方法研究,先后承担了国家杰出青年科学基金、国家重点研发计划等国家和省部级课题二十余项,获国家自然科学二等奖一项,国家科技进步二等奖二项,省部级科技奖励4项。在国内外权威学术刊物上发表论文300余篇,其中IEEE Transactions论文110余篇,ESI 1% 高被引论文25篇,热点论文4篇,授权国家发明专利20余项。

姓名:汪萌

单位和职称:合肥工业大学教授

报告题目:基于智能交互的心理与情绪计算分析

个人简介:汪萌,男,博士,教授,博士生导师,合肥工业大学计算机与信息学院院长,合肥综合性国家科学中心人工智能研究院副院长,安徽省人工智能协会常务副理事长。国际电气与电子工程师协会会士(IEEE Fellow)、国际模式识别协会会士(IAPR Fellow)。国家杰出青年科学基金获得者、国家重点研发计划“网络空间安全”专项项目负责人、国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”总体组专家、第八届教育部科技委信息学部委员。论文被引用两万余次,2016至2022年度连续入选科睿唯安“全球高被引科学家”。

姓名:张新鹏

单位和职称:复旦大学教授

报告题目:深度模型水印

个人简介:张新鹏,男,博士,教授、博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者,二级教授。入选上海市优秀学术带头人、上海市曙光人才计划、上海市“东方学者”跟踪计划、上海市浦江人才计划、上海市“青年科技启明星”跟踪计划。曾赴美国纽约州立大学宾汉顿分校访问一年,受德国洪堡基金会资助作为资深研究员赴德国康斯坦茨大学访问14 个月。主持国家自然科学基金重点项目、国家863计划等科研项目40余项。发表论文300余篇,被引16000余次,连续八年入选“爱思唯尔”中国高被引学者榜单,并入选“科睿唯安”全球高被引科学家、全球前2%顶尖科学家榜单。申请发明专利30余项,授权近20项。获上海市自然科学奖二等奖、中国电子学会自然科学奖二等奖、安徽省自然科学奖一等奖、国家级教学成果二等奖。担任 IEEE Trans. on Information Forensics and Security (IEEE T-IFS)等国际学术期刊的 Associate Editor、ACM IH&MMSec与IEEE WIFS等国际学术会议的程序委员会主席和大会主席。

姓名:钱宇华

单位和职称:山西大学教授

报告题目:机器学习可解释性研究现状与思考

个人简介:钱宇华,男,博士,教授、博士生导师,国家高层次人才入选者,山西大学大数据科学与产业研究院院长,计算智能与中文信息处理教育部重点实验室副主任。主持国自然重点、优青、重点研发等项目10余项;在AI、ACM TOIS、JMLR、ML、IEEE TPAMI、IEEE TKDE等国际期刊发表论文100余篇。成果广泛应用于国防科技服务、遥感图像分析、医疗诊断分析、生物数据挖掘、社会网络分析等领域。曾获山西省自然科学奖一等奖,CCF 优博,百篇优博提名奖,2018-2021年全球高被引科学家。

姓名:张艳宁

单位和职称:西北工业大学教授,校长助理(兼研究生院院长、学科办主任)

报告题目:视频图像理解与认知

个人简介:张艳宁,西北工业大学教授,校长助理(兼研究生院院长、学科办主任)。长江学者特聘教授,中组部首批万人领军人才,973项目技术首席,兼任中国图象图形学学会副理事长等。长期致力于图像处理、模式识别、计算机视觉与智能信息处理等的研究,并与航天、航空等方面的国家重大需求相结合。先后承担973项目、国家自然科学基金重点项目、863等40余项国家级项目。在IEEE TPAMI、IEEE TIP、IJCV、CVPR、ICCV等国内外本领域权威期刊和重要国际会议上发表论文百余篇,出版专著3部,获国家授权发明专利50余项,以第一完成人获国家技术发明二等奖1项、国家教学成果二等奖1项、国防技术发明一等奖2项、省部级科技进步一等奖1项。

姓名:王奕森

单位和职称:北京大学助理教授

报告题目:自监督学习的理论初探

个人简介:王奕森,北京大学助理教授,博士生导师。研究方向为机器学习理论和算法,重点关注对抗鲁棒性、图学习、弱/自监督学习理论等。目前已发表人工智能领域顶级学术论文 50 余篇,包括 ICML、NeurIPS、ICLR 等,多篇被选为 Oral 或 Spotlight。曾获得 ECML 2021 最佳论文奖。

论坛日程

5月12日 下午

生成式人工智能论坛

基本信息

论坛名称:生成式人工智能论坛(视觉大数据高峰论坛)

论坛形式:论坛

论坛形式:专委组织

专业委员会:CSIG视觉大数据专业委员会

论坛介绍

生成式人工智能(Generative AI)通过机器学习方法从数据中学习特征进而生成全新原创的数据,是AI 从感知理解世界到生成创造世界的跃迁。所生成数据既能与训练数据保持相似,又能体现出独特的创造性。生成式人工智能通过自动生成内容可以在创意、表现力、迭代、传播、个性化等方面充分发挥技术优势,进而打造新的数字内容生成与交互形态。ChatGPT是其在文本对话的商业化落地案例之一,其商业化发展方向还包括视频和动画生成等。

生成式人工智能将会带来深刻的变革,推动视觉内容开发、视觉艺术创作、数字孪生、自动编程等,以及新药物、新物质的预测和合成等。业界权威高德纳咨询公司预测到2025年,生成式人工智能产生的数据将占据人类全部数据的10%,并将生成式人工智能列为2022年五大影响力技术之一。

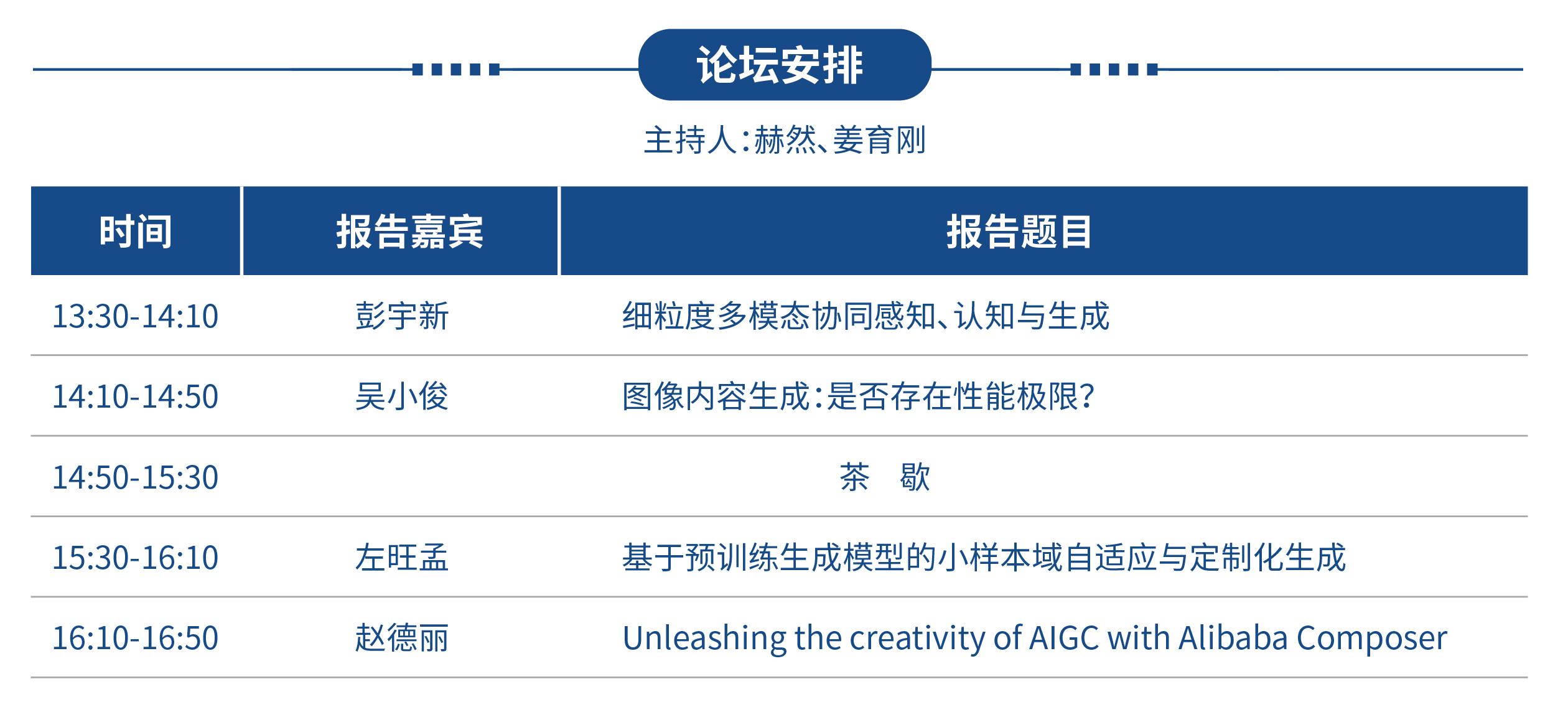

论坛主席

姓名:赫然

单位和职称:中国科学院自动化研究所研究员

个人简介:赫然,研究员,博士生导师,国际模式识别学会会士(IAPR Fellow)。主要研究方向是模式识别、图像生成和生物特征识别,并应用到异质图像合成与识别、深度伪造与鉴别。研究工作获国家优秀青年科学基金、北京杰出青年科学基金、国自然联合重点基金和中科院青年促进会优秀会员等项目支持。担任IEEE T-IP、T-BIOM、Patten Recognition和自动化学报等多个国内外期刊编委。在本领域国际主流期刊IEEE T-PAMI和IJCV上发表论文23篇,获IEEE信号处理协会最佳青年论文奖、ICPR最佳科学论文奖、北京青年优秀科技论文一等奖、CSIG自然科学一等奖。核心算法在国家重要领域的视频生成竞赛中获得第一名,已在军事、公安等国家重大任务以及华为智能手机、美团美食场景等民用领域得到大规模应用。

姓名:姜育刚

单位和职称:复旦大学教授

个人简介:姜育刚,复旦大学教授、博士生导师,教育部长江学者特聘教授,IAPR Fellow。研究领域为多媒体信息处理、计算机视觉、鲁棒可信人工智能。国家科技创新2030“新一代人工智能”重大项目负责人。上海市智能视觉计算协同创新中心主任。发表的两百余篇论文被引用万余次,构建的开源数据和工具集如VIREO374、CCV、VCDB、THUMOS、FCVID被国内外学者及企业频繁使用。获首届ACM中国新星奖、2015 ACM SIGMM Rising Star Award、2018上海市科技进步一等奖(第1完成人)、2019上海市青年科技杰出贡献奖。任上海市计算机学会副理事长、CCF多媒体技术专委会常务委员、CSIG多媒体专委会副主任及视觉大数据专委会常务委员、ACM TOMM等期刊编委、诸多国内国际学术会议的组织/程序委员会成员。曾先后入选国家基金委“优青”、青年长江学者、万人计划青年拔尖人才。

报告嘉宾

姓名:彭宇新

单位和职称:北京大学教授

报告题目:细粒度多模态协同感知、认知与生成

个人简介:彭宇新,北京大学二级教授、博雅特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、国家万人计划科技创新领军人才、科技部中青年科技创新领军人才、863项目首席专家、中国人工智能产业创新联盟专家委员会主任、中国工程院“人工智能2.0”规划专家委员会专家、北京图象图形学学会副理事长、中国图象图形学学会会士、副秘书长、提名与奖励委员会副主任。主要研究方向为跨媒体分析、计算机视觉、机器学习、人工智能。以第一完成人获2016年北京市科学技术奖一等奖和2020年中国电子学会科技进步一等奖,2008年获北京大学宝钢奖教金优秀奖,2017年获北京大学教学优秀奖。主持了863、国家自然科学基金重点等30多个项目,发表论文180多篇,包括ACM/IEEE Trans和CCF A类论文80多篇。多次参加由美国国家标准技术局NIST举办的国际评测TRECVID视频样例搜索比赛,均获第一名。主持研发的跨媒体互联网内容分析与识别系统已经应用于公安部、工信部、国家广播电视总局等单位。担任IEEE TMM、TCSVT等期刊编委。

姓名:吴小俊

单位和职称:江南大学教授

报告题目:图像内容生成:是否存在性能极限?

个人简介:吴小俊,江南大学至善教授、国际模式识别协会会士(IAPR Fellow)、亚太人工智能协会会士(AAIA Fellow)、江苏省人工智能国际合作联合实验室主任、江苏省模式识别与计算智能工程实验室主任、2006年教育部新世纪优秀人才、江苏省333工程第一层次人才。从事模式识别与人工智能方面的研究,在国内外表学术论文400余篇,出版学术著作5本(一本英文专著,CRC出版)。研究成果获得国内外科技奖励20多项,其中国际会议最佳论文奖、多个国际竞赛冠军和教育部科技进步一等奖等。合作者Josef Kittler院士获2015江苏省科学技术奖国际科技合作奖和2016中国政府友谊奖;曾在英国、法国和港澳台地区留学和学术访问。曾担任多个国际和国内学术会议主席、程序主席和大会报告人。现任IEEE智慧城市指导委员会委员、多本国际期刊主编/编委、教育部计算机类教学指导委员会委员、中国图象图形学学会理事和江苏省人工智能学会副理事长等职。

姓名:左旺孟

单位和职称:哈尔滨工业大学教授

报告题目:基于预训练生成模型的小样本域自适应与定制化生成

个人简介:左旺孟,哈尔滨工业大学计算机学院教授、博士生导师。主要从事底层视觉、视觉生成、视觉理解和多模态学习等方面的研究。在CVPR/ICCV/ECCV/NeurIPS/ICLR等顶级会议和T-PAMI、IJCV及IEEE Trans.等期刊上发表论文100余篇。曾任ICCV2019、CVPR2020/2021等CCF-A类会议领域主席,现任IEEE T-PAMI、T-IP、中国科学-信息科学等期刊编委。

姓名:赵德丽

单位和职称::阿里巴巴达摩院基础视觉团队总监

报告题目:Unleashing the creativity of AIGC with Alibaba Composer

个人简介:赵德丽,阿里巴巴达摩院基础视觉团队总监,带领团队从事视觉大模型的研发工作。最近,德丽的团队发布了阿里巴巴通义大模型2.0版本Composer,一种可灵活定制化和创意生成的图像生成大模型。加入阿里巴巴之前,德丽曾在HTC和小米分别任职研究经理和总监。德丽也在微软亚洲研究院和香港中文大学工作六年时间,从事AI算法研究工作。德丽在机器学习和机器视觉方向有将近20年的积累,目前主要聚焦在生成模型、多模态学习、和大规模预训练模型。在生成对抗网络、扩散模型、基础模型、和深度学习的基础理论方向做了一系列的引领性工作。

论坛日程

5月13日 下午

文档图像智能分析与处理论坛(合合信息)

基本信息

论坛名称:文档图像智能分析与处理论坛

论坛形式:论坛

论坛形式:专委组织

专业委员会:CSIG文档图像分析与识别专业委员会

上海合合信息科技股份有限公司

论坛介绍

文件图像在日常工作生活中无处不在,例如金融票据、商业规划、技术规范、财务报表、会议记录、法律协议、合同、简历、采购订单、发票等等。让计算机具备阅读、理解和解释这些文档的能力,在智能金融、智能办公、电子商务等许多领域具有广阔的应用价值。由于文档图像其复杂多样的版式和结构、各种背景和噪声干扰、扫描和拍照质量影响,因此文档图像智能分析与处理是一个重要且极具挑战性的研究问题。

为了促进文档图像分析与处理领域的技术交流及发展,探讨文档图像处理及光学文字识别(OCR)相关前沿技术进展和产业应用,特此组织此次高峰论坛。

本次论坛邀请了5位学术界和产业界的专家做特邀报告,共同交流文档图像分析与处理的前沿学术进展、在典型行业的规模化应用情况,并探讨未来技术及产业发展趋势。

本次论坛拟安排5个特邀报告,和1个Panel讨论,共计时长3.5小时。

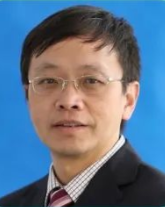

论坛主席

姓名:金连文

单位和职称:华南理工大学

个人简介:金连文,男,华南理工大学二级教授,兼任中国图象图形学学会(CSIG)常务理事、CSIG文档图像分析与识别专委会主任、CSIG-CV、CAA-PRMI和CAAI-PR专委会常务委员等职。主要研究领域为文字识别、文档图像理解等,在权威期刊及国际会议上发表学术论文200余篇,其中SCI Q1区+CCF A类论文90余篇,Google Scholar论文被引用数11000余次,H-Index 55。作为负责人先后主持国家科技支撑计划课题、国家重点研发计划课题、国家自然科学基金重点项目/面上项目、广东省自然科学基金团队项目/重点项目、企业合作项目等科研项目40余项;获省部级科技奖5项(其中一等奖2项,二等奖3项);荣获中国人工智能学会、中国电子学会和中国图象图形学学会科技进步二等奖各1项;指导学生参加国际国内学术竞赛荣获第一名20余次。

姓名:丁凯

单位和职称:上海合合信息科技股份有限公司 智能技术平台副总经理 高级工程师

个人简介:丁凯,上海合合信息科技股份有限公司,博士,合合信息智能技术平台事业部副总经理。CSIG文档图像分析与识别专委会委员,CSIG机器视觉专委会委员,上海科技大学企业导师,华南理工大学校外研究生导师,获得上海市人才发展基金资助。研究方向为人工智能,模式识别,文档分析与理解,OCR,知识图谱等。带领团队在ICDAR,ICPR等权威学术会议组织的国际竞赛中获得多项冠军,作为主要完成人获得CSIG科技进步奖二等奖。近年来主持研发的名片识别理解,电子文档还原,多模态文档理解,知识图谱构建与挖掘等项目支撑了合合信息多项核心业务,获得了显著的经济效益和学术评价。

报告嘉宾

姓名:刘成林

单位和职称:中国科学院自动化研究所

报告题目:人工智能大模型时代的文档识别与理解

个人简介:刘成林,中国科学院自动化研究所副所长,研究员、博士生导师,中国科学院大学人工智能学院副院长。1989年、1992年、1995年分别在武汉大学、北京工业大学、中国科学院自动化研究所获学士、硕士和博士学位。1996年至2004年先后在韩国科学技术院、日本东京农工大学、日立中央研究所从事博士后和研发工作。2005年起在中国科学院自动化研究所任研究员。2008年获得国家杰出青年科学基金。研究兴趣包括模式识别、机器学习、文字识别与文档分析等。在国内外期刊和学术会议上发表论文300余篇,合著英文专著一本。现任Pattern Recognition期刊和《自动化学报》的副主编,以及多个期刊的编委。任国际模式识别学会副主席,中国人工智能学会副理事长、会士,中国自动化学会会士、模式识别与智能系统专委会主任,中国图象图形学学会常务理事。美国电气电子工程师协会会士 (IEEE Fellow)、国际模式识别学会会士(IAPR Fellow)。

姓名:邹月娴

单位和职称:北京大学

报告题目:视觉-语言预训练模型及迁移学习方法

个人简介:邹月娴,北京大学教授/博士生导师,鹏城实验室双聘教授,电子科技大学本硕,香港大学博士, IEEE高级会员,新加坡归国学者。现任北京大学深圳研究生院党委副书记、北京大学深圳研究生院现代信号与数据处理实验室(ADSPLAB)主任;深圳市人工智能学会副理事长兼秘书长、深圳市女科技工作者协会副会长、中国自动化学会模式识别与机器智能专业委员会委员、广东省图象图形学学会理事会。荣获深圳市高层次专业人才(地方级人才)、深圳市三八红旗手称号。长期从事智能信号与信息处理、跨媒体分析与理解等相关领域的科研与教学工作,先后主持和参与国家级、地方级科研项目30多项,荣获中国电子工业部科技进步三等奖和深圳市科学技术奖科技进步一等奖。在顶级学术期刊(TPAMI、TIP、TSP、TMM、TIM等)和旗舰学术会议(AAAI、NIPS、ACL、CVPR、IJCAI、ACMMM等)上发表学术论文270多篇,申请发明专利20项。目前致力于跨媒体分析与理解、人机对话、深度学习理论方法与应用研究(https://web.pkusz.edu.cn/adsp/)。

姓名:谢洪涛

单位和职称:中国科学技术大学

报告题目:篡改文本图像的生成与检测

个人简介:谢洪涛,中国科学技术大学教授、博导,国家基金委优青项目获得者,中科院青年创新促进会优秀会员。从事多媒体内容安全方向的研究,包括视觉内容检测与识别、视频图像内容检索、数字图像篡改检测与取证等。发表ACM/IEEE汇刊论文和CCF-A类会议长文70余篇,主持科研项目10余项,含国家重点研发计划项目1项、基金委重点项目1项。研究成果在国家相关部门和商业公司的线上系统获得应用,取得积极效果。获2019年度国家自然科学奖二等奖、2021年度中国专利奖优秀奖、2018年度中国电子学会自然科学奖一等奖、2022年度CSIG青年科学家奖等奖励。实验室主页http://imcc.ustc.edu.cn/

姓名:廖明辉

单位和职称:华为云AI算法研究员

报告题目:华为云OCR技术进展与行业实践

个人简介:廖明辉,华为云AI算法研究员。2021年于华中科技大学获得博士学位。主要研究方向为自然场景文字检测与识别。以第一作者身份在TPAMI、TIP、CVPR、ECCV、AAAI等顶级期刊会议发表论文十余篇,其中ESI高被引论文2篇。谷歌学术引用数超3500。获得了CSIG优博、CSIG自然科学奖一等奖、CCF-CV学术新锐奖、第五届中国互联网+大学生创新创业大赛国赛金奖、AI华人新星百强、AI 2000人工智能全球最具影响力学者榜单等荣誉。

姓名:丁凯

单位和职称:上海合合信息科技股份有限公司 智能技术平台副总经理,高级工程师

报告题目:智能文档处理技术在工业界的应用与挑战

个人简介:丁凯,上海合合信息科技股份有限公司。2011年获华南理工大学博士学位,合合信息智能技术平台事业部副总经理,高级工程师,CSIG文档图像分析与识别专委会委员,CSIG机器视觉专委会委员,上海科技大学企业导师,华南理工大学校外研究生导师,获得上海市人才发展基金资助。研究方向为人工智能、模式识别、文档分析与理解、OCR、知识图谱等。带领团队在ICDAR、ICPR等权威学术会议组织的国际竞赛中获得多项冠军,作为主要完成人获得CSIG科技进步奖二等奖。近年来主持研发的名片识别理解、电子文档还原、多模态文档理解、知识图谱构建与挖掘等项目的研发工作,支撑了合合信息多项核心业务,取得了显著的经济效益和社会效益。

论坛日程

5月13日 下午

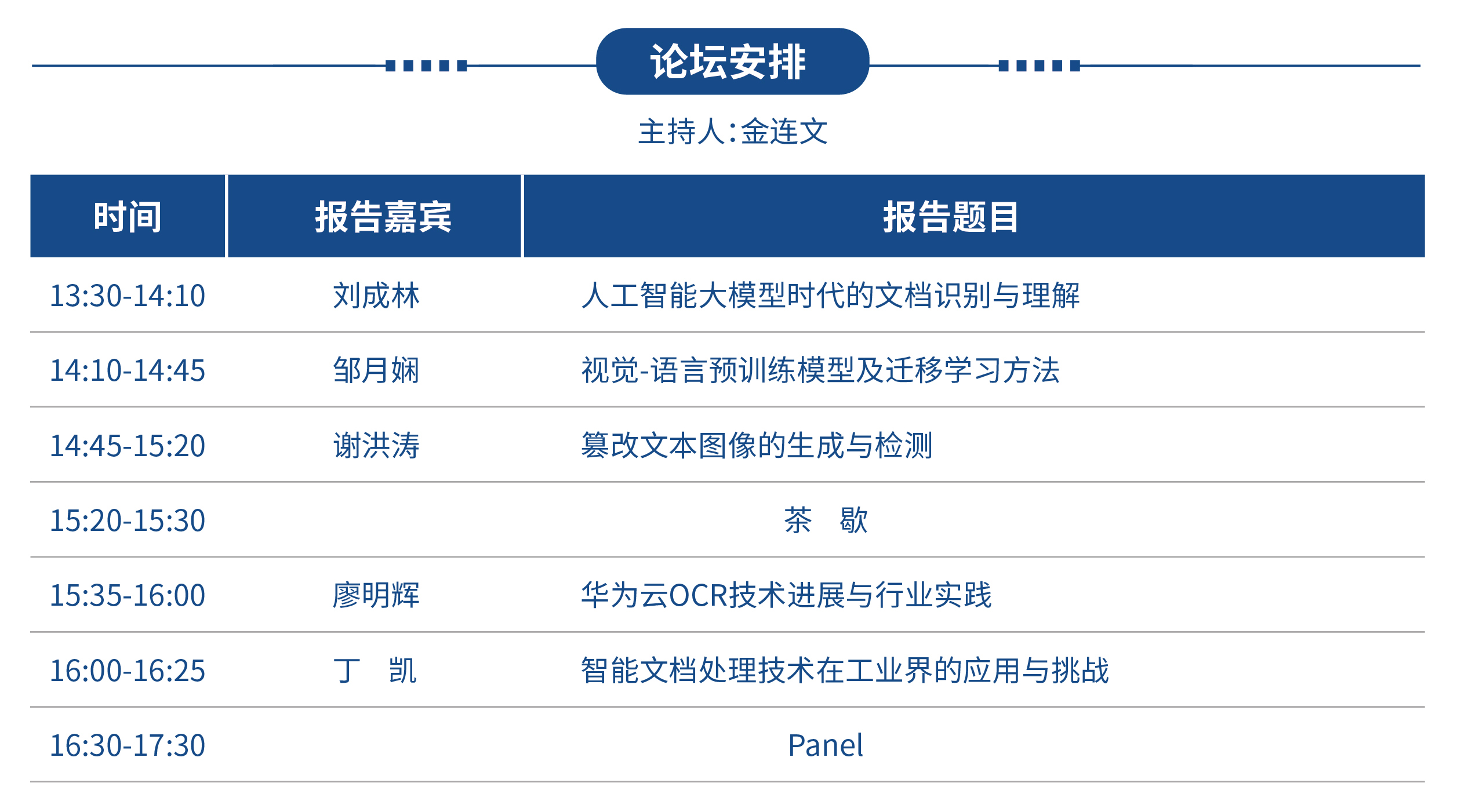

通用生成式AI大模型论坛

基本信息

论坛名称:通用生成式AI大模型论坛

论坛形式:论坛

论坛形式:专委组织

专业委员会:CSIG多媒体专业委员会

论坛介绍

随着DALL-E、ChatGPT、Copiot等生成式AI的惊艳亮相,通用生成式AI模型受到了广泛的关注。生成式 AI是人工智能的重要组成部分,它能够生成各种真实、多样、富有创意的数据,包括文本、图像、音频、视频、代码、3D对象等。尽管生成式AI已经取得了初步成功,但是它仍然面临一些技术挑战。例如,如何理解大型语言模型的涌现能力、如何更好地提升大模型的规模化效应、如何保障生成内容的真实性、如何处理模型的偏见问题以及如何更好地保护版权与隐私数据等等。因此,本论坛旨在聚焦通用生成式AI大模型的相关技术,分享最新研究成果、前沿技术和应用案例,并探讨相关问题和挑战。此外,本论坛也还致力于促进学术界和工业界的合作与交流,以加速通用生成式AI大模型的发展和应用。

论坛主席

姓名:唐金辉

单位和职称:南京理工大学教授

个人简介:南京理工大学二级教授、计算机学院/人工智能学院院长,长期从事多媒体分析、计算机视觉与模式识别领域的研究,获得国家杰出青年科学基金、优秀青年科学基金、国家973计划项目、重点研发项目、国家基金重点项目等二十余项国家和省部级项目资助,入选国际模式识别学会会士(IAPR Fellow)、国家“万人计划”科技创新领军人才和青年拔尖人才、首届青年长江学者,曾获国家自然科学二等奖1项、省部级一等奖4项、教育部自然科学二等奖2项,曾担任IEEE TKDE、TMM、TNNLS、TCSVT编委。

姓名:刘静

单位和职称:中国科学院自动化研究所研究员

个人简介:中科院自动化所研究员/博导,中国科学院大学岗位教授,国家优青获得者。研究方向多模态分析与理解,紫东太初大模型。曾获2019年中国图象图形学学会科学技术二等奖,2022年世界人工智能大会“卓越人工智能引领者奖SAIL”。承担或参与多项国家自然科学基金项目、国家973、国家基金重大研究计划、国家重点研发等。已发表高水平学术论文150余篇,谷歌学术引用11000+次,SCI他引次数4000+次,其中有三篇被ESI列为Top1%高被引论文。在视觉计算相关领域的多项国际学术竞赛中荣获冠军十余项。

报告嘉宾

姓名:田奇

单位和职称:华为云人工智能领域首席科学家

报告题目:盘古大模型的研究与进展

个人简介:田奇,现任华为云人工智能领域首席科学家,国际欧亚科学院院士、IEEE/CAAI Fellow。本科毕业于清华大学,博士毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校(UIUC)。曾任德克萨斯大学圣安东尼奥分校(UTSA)计算机科学系正教授(2002-2019),清华大学神经与认知中心讲席教授。国家自然科学基金海外杰青,教育部长江讲座教授、中科院海外评审专家。主要研究方向为计算机视觉、多媒体信息检索、机器学习,曾获Google Faculty Research Award、UTSA校长杰出研究奖、多媒体领域10大最具影响力学者,发表660+篇国际期刊与会议论文,谷歌引用次数:47800+,H指数:100,获得8篇最佳论文奖包括ACM Multimedia等。

姓名:张民

单位和职称:哈尔滨工业大学(深圳)教授

报告题目:自然语言理解、生成与自然语言大模型

个人简介:张民,哈尔滨工业大学(深圳)教授,特聘校长助理,计算与智能研究院院长。国家杰出青年基金获得者,国家“百千万”人才,国家有突出贡献中青年专家,鹏城孔雀计划A类人才。长期从事自然语言处理、机器翻译和人工智能研究。发表论文200余篇(最佳论文4篇),专著2部,英文论著(论文集)16本,部级科技进步奖4项。IEEE/ACM T-ASLP、Computational Linguistics (CL)、Journal of Natural Language Engineering (NLE)、SCIENCE CHINA Information Sciences、Journal of Computer Science and Technology (JCST)、Machine Intelligence Research (MIR)、《中国科学:信息科学》、《软件学报》和《自动化学报》编委。享受国务院政府特殊津贴。

姓名:沈春华

单位和职称:浙江大学讲座教授

报告题目:面向上下文视觉学习的通用视觉模型

个人简介:沈春华,浙江大学讲座教授,曾任职于阿德莱德大学、NICTA和澳大利亚国立大学,已入选澳大利亚研究理事会未来学者人才计划。研究方向是计算机视觉和统计机器学习。先后就读于南京大学、澳大利亚国立大学,并于阿德莱德大学获得博士学位。

姓名:王井东

单位和职称:百度计算机视觉首席科学家

报告题目:百度文心·CV大模型VIMER:算法和应用

个人简介:王井东,百度计算机视觉首席科学家,负责计算机视觉领域的研究、技术创新和产品研发。加入百度之前,曾任微软亚洲研究院视觉计算组首席研究员。硏究领域为计算机视觉、深度学习及多媒体搜索。他的代表工作包括高分辦率神经网络(HRNet)、基于有监督的区域特征融合 (DRFI) 的显著目标检测、以及基于近邻图的大规模最近邻搜索 (NGS, SPTAG)等。他曾担任过许多人工智能会议的领域主席,如 CVPR、ICCV、 ECCV、 AAAI、 IJCAI、ACM MM 等。他现在是IEEE TPAMI 和IJCV 的编委会成员,曾是 IEEE TMM和 IEEE TCSVT 编委会成员。因在视觉内容理解和检索领域的杰出贡献,他被遴选为国际电气电子工程学会和国际模式识别学会会士 (IEEE/IAPR Fellow)、国际计算机协会杰出会员。

姓名:黄民烈

单位和职称:清华大学长聘副教授

报告题目:从chatGPT看深度生成模型的机会和挑战

个人简介:黄民烈,清华大学长聘副教授,国家杰青获得者,聆心智能创始人,自然语言生成与智能写作专委会副主任、CCF学术工委秘书长。他的研究领域为大规模语言模型、对话系统、语言生成,著有《现代自然语言生成》一书。曾获得中国人工智能学会吴文俊人工智能科技进步奖一等奖(第一完成人),中文信息学会汉王青年创新奖等。在国际顶级会议和期刊发表论文150多篇,谷歌学术引用13000多次,h-index 57;多次获得国际主流会议的最佳论文或提名(IJCAI、ACL、SIGDIAL等)。研发任务型对话系统平台ConvLab、ConvLab2,世界上最大的中文对话大模型EVA、OPD,智源中文大模型CPM的核心研发成员,研发AI乌托邦拟人对话交互平台。担任顶级期刊TNNLS、TACL、CL、TBD编委,多次担任自然语言处理领域顶级会议ACL/EMNLP资深领域主席。他的主页位于http://coai.cs.tsinghua.edu.cn/hml/。http://coai.cs.tsinghua.edu.cn/hml/。

姓名:纪荣嵘

单位和职称:厦门大学南强特聘教授

报告题目:紧致化多模态大模型构建关键技术研究

个人简介:纪荣嵘,厦门大学南强特聘教授,科技处处长,人工智能研究院负责人。国家杰出青年科学基金获得者、国家优秀青年科学基金获得者、中组部万人计划青年拔尖人才。长期从事计算机视觉与机器学习等人工智能领域前沿技术研究,近年来发表TPAMI、IJCV、ACM汇刊、IEEE汇刊、CVPR、NeurIPS等会议长文百余篇。论文谷歌学术引用1.9万余次。曾获2016年教育部技术发明一等奖、2018年省科技进步一等奖、2020年省科技进步一等奖、2021年教育部技术发明二等奖、2022年霍英东青年科技奖。曾/现主持科技部科技创新2030重大项目、军科委基础加强项目、国家自然科学基金联合重点、教育部装备预研创新团队项目等。任中国计算机学会A类国际会议CVPR和ACM Multimedia领域主席、中国图象图形学学会学术工委副主任、教育部电子信息类教指委委员,人工智能国家标准工作组联合组长。

论坛日程

5月13日 下午

图像视频智能编码与增强论坛(快手)

基本信息

论坛名称:图像视频智能编码与增强论坛

论坛形式:论坛

论坛形式:专委组织

专业委员会:CSIG交通视频专业委员会

论坛介绍

图像视频是信息呈现和传播的重要载体。近年来,随着多媒体业务的蓬勃发展,图像视频的应用需求和数量规模迎来了爆发式的增长。人们可以通过多种终端设备,以有线或无线接入方式,随时随地享受高质量的图像视频服务。其中,视频编码与增强是至关重要的核心技术。视频编码的目的是减少视频中的冗余信息,实现视频的高效存储和传输。视频增强可以提升视频编码前和解码后的视频质量。长期以来,视频编码与增强技术在学术研究和产业应用上都具有重要的意义。人工智能的飞速发展也为视频编码与增强技术的研究打开了新纪元。通过数据驱动和学习模型等智能技术,突破了传统方法的性能瓶颈,拓展了在光场、点云视频等沉浸式新兴媒体的应用。本论坛拟针对图像视频智能编码与增强技术的前沿问题展开学术研讨。

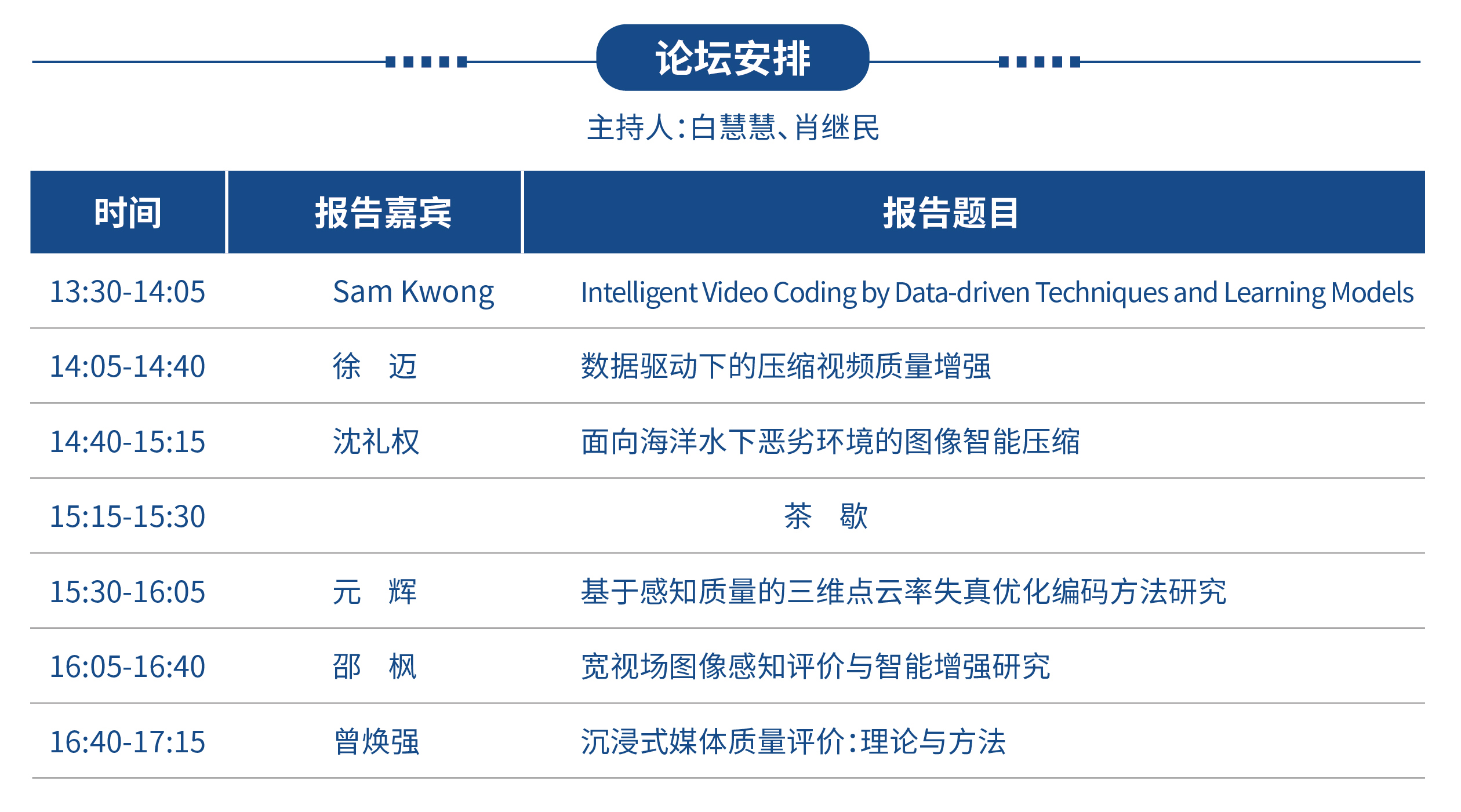

论坛主席

姓名:白慧慧

单位和职称:北京交通大学教授

个人简介:白慧慧,北京交通大学教授、博士生导师。主要研究方向是图像视频编码和增强等。已发表学术论文60余篇,包括IEEE汇刊TIP、TCSVT、TMM与计算机学会推荐会议论文CVPR、IJCAI、DCC等20余篇。由Springer出版的英文专著1部。获美国专利授权1项、澳大利亚创新专利授权1项、国家发明专利授权10项。主持国家重点研发计划战略性科技创新合作项目、国家自然科学基金项目、北京市自然基金项目、江苏省自然科学基金项目等。获北京市科学技术奖一等奖、中国产学研合作创新成果奖二等奖、山西省科学技术奖三等奖、山西省高校科学技术一等奖、北京图象图形学学会优秀导师奖等。入选北京高等学校“青年英才计划”、微软亚洲研究院“铸星计划”、CCF-腾讯犀牛鸟创意基金、APSIPA Distinguished Lecturers。

姓名:肖继民

单位和职称:西交利物浦大学副教授

个人简介:肖继民,西交利物浦大学副教授、博士生导师。主要研究方向是计算机视觉与视频编码等。近年在计算机领域国际期刊TPAMI等IEEE汇刊和CCF A类会议等上发表30余篇论文。主持和参加了国家自然科学基金重大国际合作研究项目、国家自然科学基金面上及青年基金项目、江苏省科技计划青年项目等。入选“苏州市高等院校、科研院所紧缺高层次人才计划”。

报告嘉宾

姓名:Sam Kwong

单位和职称:Chair Professor, IEEE Fellow, City University of Hong Kong

报告题目:Intelligent Video Coding by Data-driven Techniques and Learning Models

个人简介:Sam Kwong received his B.Sc. degree from the State University of New York at Buffalo, M.A.Sc. in electrical engineering from the University of Waterloo in Canada, and Ph.D. from Fernuniversität Hagen, Germany. Before joining the City University of Hong Kong (CityU), he was a Diagnostic Engineer with Control Data Canada. He was responsible for designing diagnostic software to detect the manufacturing faults of the VLSI chips in the Cyber 430 machine. He later joined Bell-Northern Research as a Member of Scientific Staff working on the Integrated Services Digital Network (ISDN) project.

Kwong is currently a Chair Professor at the CityU Department of Computer Science, where he previously served as Department Head and Professor from 2012 to 2018. Prof Kwong joined CityU as a lecturer in the Department of Electronic Engineering in 1989. Prof. Kwong is the associate editor of leading IEEE transaction journals, including IEEE Transactions on Evolutionary Computation, IEEE Transactions on Industrial Informatics, and IEEE Transactions on Cybernetics.

Kwong is actively engaged in knowledge exchange between academia and industry. In 1996, he was responsible for designing the first handheld GSM mobile phone consultancy project at the City University of Hong Kong, one of the largest. He has filed more than 20 US patents, of which 13 have been granted.

姓名:徐迈

单位和职称:北京航空航天大学教授

报告题目:数据驱动下的压缩视频质量增强

个人简介:徐迈,北京航空航天大学电子信息工程学院 教授、博导,教育部长江学者特聘教授,中国图象图形学学会青工委副主任。作为负责人承担了国家自然科学基金首批原创探索、重点、优青以及北京市杰青等项目。获教育部技术发明一等奖(第一完成人)、中国人工智能学会技术发明一等奖(第二完成人)、中国科协求是杰出青年成果转化奖。研究兴趣为视频压缩、图像处理。近五年,在IJCV、IEEE TPAMI、TIP、JSAC、TMM等权威期刊以及IEEE CVPR、ICCV、ECCV、ACM MM、AAAI、DCC等重要会议上发表论文100余篇,多篇论文入选ESI高被引论文/热点论文。连续10年从事《图像处理》本科课程教学工作,获高校计算机专业优秀教师奖;连续6年从事《机器学习》研究生课程教学工作,获北航研究生课程卓越教学奖;入选北航“我爱我师”十佳教师。

姓名:沈礼权

单位和职称:上海大学研究员

报告题目:面向海洋水下恶劣环境的图像智能压缩

个人简介:沈礼权,上海大学研究员/博士生导师,教育部新型显示与应用集成重点实验室副主任,先后获得国家自然科学基金委优秀青年科学基金、上海市曙光学者、上海市青年启明星以及上海市浦江学者等人才项目,入选爱思唯尔 “中国高被引学者”榜单,主持获得2018年中国电子学会自然科学二等奖和2016年教育部自然科学二等奖,并以主要完成人获得2021年国家科技进步二等奖、2020年上海市科技进步一等奖和2012年上海市科技进步二等奖,担任国际期刊Neurocomputing的AE。主要研究领域是自由视点视频编码理论和应用,主持6项国家自然科学基金项目(其中重点项目1项)和6项省部级项目(包括上海市科委重点支撑项目、上海市人工智能专项以及创新重点等),并主研1项国家自然科学基金重点项目和2项科技部支撑项目。围绕自由视点视频编码理论、视频体验质量评价、自由视点电视应用系统以及海洋水下视觉信息计算与压缩传输开展了相关研究,并应用于“世博会中国馆”、“海洋立体观测”等方面,推动自由视点视频压缩与处理向更高技术发展。

姓名:元辉

单位和职称:山东大学教授

报告题目:基于感知质量的三维点云率失真优化编码方法研究

个人简介:元辉,博士,山东大学教授(破格)/博导。2011年3月获得西安电子科技大学博士学位。2011年4月加入山东大学。2012年8月入选中国人社部 “香江学者”计划,并与2013年1月-2014年12月赴City University of Hong Kong从事博士后研究工作;2016年9月获得山东省自然科学杰出青年基金资助;2019年入选欧盟“居里学者”计划,并赴英国、德国从事研究交流,2020年12月入选山东省“泰山学者”青年专家,2022年8月获评国家优青。从事三维视觉媒体的高效编码、智能处理、可靠传输等研究工作。发表论文100余篇,向国际、国内标准化组织(MPEG、AVS)提出33项提案,其中5项被MPEG G-PCC国际标准采纳。2022年11月获得中国图象图形学学会自然科学二等奖(1/5)。

姓名:邵枫

单位和职称:宁波大学教授

报告题目:宽视场图像感知评价与智能增强研究

个人简介:邵枫,宁波大学教授、博导,为国家优秀青年科学基金获得者、浙江省杰出青年基金获得者。现任浙江省高校高水平创新团队“海洋信息感知与通信”团队负责人、“多媒体通信”教育部工程中心主任、“海洋信息感知与通信”省国际合作基地负责人、多个SCI期刊编委。近年来主要围绕三维视频系统的采集、编码、显示等核心环节的高效表示与处理问题进行深入探索研究,取得系列创新性研究成果。以第一/通讯作者发表SCI论文100余篇,包括IEEE Trans.系列论文40余篇,5篇论文入选ESI 高被引论文;研究成果获浙江省科技进步奖一等奖、教育部科学技术进步奖二等奖、浙江省自然科学奖三等奖、宁波市科技进步奖一等奖等科研成果奖励。

姓名:曾焕强

单位和职称:华侨大学教授

报告题目:沉浸式媒体质量评价:理论与方法

个人简介:曾焕强,华侨大学教授、博导、工学院院长、国际著名期刊IEEE T-IP/T-CSVT编委、福建省级高层次人才(A类)、福建省雏鹰计划青年拔尖人才、福建省杰出青年基金获得者、百千万人才工程省级人选、福建青年五四奖章获得者、中国电子学会信号处理分会委员、IEEE高级会员,曾任多个IEEE国际学术会议大会主席/技术委员会主席/领域主席等。长期从事智能视觉信息处理领域的教学科研及应用工作,主持国家重点研发计划、国基面上等国家省部级及企业合作课题30多项,发表论文150余篇,ESI高被引论文1篇,获得多项国内外优秀论文奖,指导研究生获得中国电子学会优秀硕士学位论文奖,获得授权发明专利47项和软著16项,实现3个专利成果转化,以第一完成人获得福建省科技进步奖二/三等奖、厦门市科技进步奖一等奖等多项奖励。

论坛日程

5月13日 下午

文化遗产数字化保护与传承论坛

基本信息

论坛名称:文化遗产数字化保护与传承论坛

论坛形式:论坛

论坛形式:专委组织

专业委员会:CSIG文档图像分析与识别专业委员会、CSIG数字文化遗产专业委员会

论坛介绍

中华文化源远流长,留下了丰富的文化遗产,包括文物、典籍、书画、建筑等,是文明发展的重要见证和文化发展的重要源泉。文化遗产的挖掘、整理、保护、传承和利用、推广是国家文化发展规划中的重要内容和任务。文物因年代久远,实体难保存、难传送,内容难辨识、难今用,因此其数字化保护和智能化利用尤为重要。不断发展的图像图形技术和人工智能技术将在文化遗产数字化保护和传承中发挥越来越重要的作用。

本论坛邀请文物保护和图像图形、人工智能领域从事文化遗产数值化保护和技术研究的学者就文物资源整理与推广、文物数据采集、文物展示、古籍分析和文字生成等工作介绍最新的进展,探讨文化遗产数字化保护和传承中的技术问题和发展方向,为图象图形学技术与文化工程的融合发展搭建桥梁。

论坛主席

姓名:刘成林

单位和职称:中国科学院自动化研究所研究员

个人简介:刘成林,中国科学院自动化研究所副所长,模式识别国家重点实验室主任,研究员、博士生导师,中国科学院大学人工智能学院副院长。1995年在中国科学院自动化研究所获博士学位。1996年至2004年先后在韩国和日本从事博士后和研发工作。2005年起在中国科学院自动化研究所任研究员。2008年获得国家杰出青年科学基金。研究兴趣包括模式识别、机器学习、文字识别与文档分析等。现任Pattern Recognition期刊和《自动化学报》的副主编,以及多个期刊的编委。任国际模式识别学会副主席,中国人工智能学会副理事长、会士,中国自动化学会会士,IEEE Fellow、IAPR Fellow。

姓名:张加万

单位和职称:天津大学教授

个人简介:张加万,男,博士,天津大学智能与计算学部教授、博导。担任CSIG常务理事,数字文化遗产专委会副主任、可视化与可视分析专委会秘书长、中国文物保护协会文物保护教育专委会副主任,天津市图象图形学学会副理事长,担任天津市文化遗产保护与传承工程技术中心主任,文化部建筑文化遗产保护传承信息技术重点实验室副主任;以首席科学家承担国家重点研究计划项目1项和国家社科基金重大项目1项。以第一作者(或通讯)在顶级学术期刊、会议发表学术论文100余篇。所领导的科研团队在文化遗产数字化保护领域取得一系列科研进展,成果在国内多个博物馆和遗产地得到应用。

报告嘉宾

姓名:俞天秀

单位和职称:敦煌研究院文物数字化研究所所长、研究馆员

报告题目:数字敦煌成果的应用与推广

个人简介:俞天秀,敦煌研究院文物数字化研究所所长、研究馆员,主要从事文化遗产数字化工作,参与数字敦煌项目建设,作为主要研究人员参加了科技部、财政部、文化部、国家文物局课题8项,承担省部级以上课题4项。发表论文10篇,获得软件著作权6项。“西部之光”访问学者;2021年获得甘肃省科技进步一等奖,西北大学硕士校外导师。

姓名:吴鸿智

单位和职称:浙江大学教授

报告题目:高效高精度原真数字化采集

个人简介:吴鸿智,浙江大学计算机科学与技术学院教授、博导,获得国家优青基金资助。博士毕业于美国耶鲁大学。主要研究兴趣为高密度采集装备与可微分建模,研制了多套具有自主知识产权的高密度光源阵列采集装备,研究成果发表于ACM TOG/IEEE TVCG等CCF-A类期刊,合作出版了计算机图形学译著2部,主持了国家自然科学基金多个研究项目,参与国家重大科研仪器研制项目(排名第二),成果应用于中国国家博物馆馆藏文物数字化。担任Chinagraph程序秘书长,中国图象图形学学会国际合作与交流工作委员会秘书长、智能图形专委会委员,CCF CAD&CG专委会委员,以及 VCIBA青年编委和EG、PG、EGSR、CAD/Graphics等多个国际会议的程序委员会委员。

姓名:张加万

单位和职称:天津大学教授

报告题目:基于文物知识图谱的展览展示实践

个人简介:张加万,男,博士,天津大学智能与计算学部教授、博导。担任CSIG常务理事,数字文化遗产专委会副主任、可视化与可视分析专委会秘书长、中国文物保护协会文物保护教育专委会副主任,天津市图象图形学学会副理事长,担任天津市文化遗产保护与传承工程技术中心主任,文化部建筑文化遗产保护传承信息技术重点实验室副主任;以首席科学家承担国家重点研究计划项目1项和国家社科基金重大项目1项。以第一作者(或通讯)在顶级学术期刊、会议发表学术论文100余篇。所领导的科研团队在文化遗产数字化保护领域取得一系列科研进展,成果在国内多个博物馆和遗产地得到应用。

姓名:金连文

单位和职称:华南理工大学教授

报告题目:古籍文字识别:数据、方法与应用

个人简介:金连文,男,华南理工大学二级教授,兼任中国图象图形学学会(CSIG)常务理事、CSIG文档图像分析与识别专委会主任、CSIG-CV、CAA-PRMI和CAAI-PR专委会常

务委员等职。主要研究领域为文字识别、文档图像理解等,在权威期刊及国际会议上发表学术论文200余篇,其中SCI Q1区+CCF A类论文90余篇,Google Scholar论文被引用数11000余次,H-Index 55。作为负责人先后主持国家科技支撑计划课题、国家重点研发计划课题/子课题、国家自然科学基金重点项目/面上项目、广东省自然科学基金团队项目/重点项目、企业合作项目等科研项目40余项;获省部级科技奖5项(其中一等奖2项,二等奖3项);荣获中国人工智能学会、中国电子学会和中国图象图形学学会科技进步二等奖各1项;指导学生参加国际国内学术竞赛荣获第一名20余次。

姓名:连宙辉

单位和职称:北京大学副教授

报告题目:字体生成技术新进展

个人简介:连宙辉,北京大学王选计算机研究所副教授,中国文字字体设计与研究中心副主任。研究领域为计算机图形学、计算机视觉与人工智能,近十年主要从事面向文字的图形图像生成及其应用研究。主持完成国家自然科学基金面上、国家语委重点等科研项目,在领域重要期刊(TPAMI, TOG, IJCV等)和会议(SIGGRAPH/SIGGRAPH Asia, CVPR, NeurIPS等)上发表论文80余篇。担任CVPR、ICCV等国际会议领域主席,入选国家级青年人才计划和北京市科技新星计划,获中国专利优秀奖、吴文俊人工智能优秀青年奖、北京大学黄廷方/信和青年杰出学者奖等奖励。

论坛日程

5月14日 上午

元宇宙AIGC技术论坛(金山办公)

基本信息

论坛名称:元宇宙AIGC技术论坛

论坛形式:论坛

论坛形式:专委组织

专业委员会:CSIG智能图形专委会

CSIG虚拟现实专委会

论坛介绍

元宇宙是利用科技手段进行链接与创造的、与现实世界映射与交互、具备新型社会体系的虚拟数字生活空间。近年来,元宇宙的概念得到了学术界、投资界、产业界的广泛关注。AIGC技术的产生,尤其是ChatGPT的火爆推动了整个人工智能或者信息技术行业的高速发展和关注,同时,AIGC技术也将极大的推动元宇宙的发展,在元宇宙空间中大量的数字原生内容,需要由人工智能来辅助完成创作,本论坛由智能图形专委会和虚拟现实专委会承办,邀请了学术界产业界的专家和大家就元宇宙中的AIGC技术进行深入交流。

论坛主席

姓名:许威威

单位和职称:浙江大学教授

个人简介:许威威,现任浙江大学计算机科学与技术学院CAD&CG国家重点实验室长聘教授,教育部长江学者。曾任日本立命馆大学博士后,微软亚洲研究院网络图形组研究员, 杭州师范大学浙江省钱江学者特聘教授。主要研究方向为计算机图形学,涵盖三维重建、深度学习、物理仿真及3D打印。在国内外高水平学术会议和期刊发表论文80余篇,其中ACM Transactions on Graphics, IEEE TVCG、IEEE CVPR、AAAI等CCF-A类论文40余篇。获中国和美国授权专利15项。所开发的三维注册和重建技术在高精度扫描仪及人体三维重建系统中得到应用。2014年受国家自然科学基金优秀青年基金资助,主持国家自然科学基金重点项目一项,获浙江省自然科学二等奖一项。

姓名:宋维涛

单位和职称:北京理工大学准聘教授

个人简介:北京理工大学光电学院准聘教授,博士生导师,主要研究方向包括颜色科学、新型显示与人机交互等。北京理工大学光学工程学科博士,新加坡南洋理工大学电子电气工程学院博士后,曾在美国康涅狄格大学电子工程学院进行访问研究。发表在Nature Communications、Laser & Photonics Reviews、IEEE TVCG等著名学术期刊论文多篇,获得授权国家发明专利十余项。担任国际标准化组织ISO/IEC SC24专家组成员,中国照明学会视觉与颜色专委会副主任委员,中国图象图形学学会虚拟现实专委会秘书长,北京图象图形学学会理事,中国计算机学会人机交互专委会委员等。

报告嘉宾

姓名:朱军

单位和职称:清华大学教授

报告题目:扩散概率模型进展

个人简介:朱军,清华大学计算机系教授、IEEE Fellow。主要从事机器学习、贝叶斯方法、深度学习等研究工作。现任清华大学人工智能研究院基础理论研究中心主任,担任IEEE TPAMI的副主编(Associate Editor-in-Chief),担任ICML2014地区联合主席,ICML、NIPS、IJCAI、AAAI等领域主席20余次。在机器学习顶级国际会议和期刊ICML、NeurIPS、JMLR、TPAMI等发表论文百余篇。研究工作得到国家973计划、自然科学基金优青基金和重点基金等项目的支持。获CCF自然科学一等奖、北京市教学成果一等奖、ICME最佳论文奖、CCF青年科学家奖、JP Morgan教师研究奖等,入选国家中青年创新领军人才、MIT TR35中国先锋者以及IEEE Intelligent Systems评选的“AI’s 10 to Watch”。

姓名:杨小康

单位和职称:上海交通大学教授

报告题目:生成式人工智能与元宇宙

个人简介:杨小康,上海交通大学人工智能研究院常务副院长,人工智能教育部重点实验室主任,教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、IEEE/CAAI Fellow。主要研究图像处理与机器学习,获国家科技进步二等奖、中国电子学会自然科学一等奖、上海市科技进步一等奖、国家研究生教育成果二等奖。任上海市图像图形学会理事长、教育部人工智能科技创新专家组委员,为IEEE Transactions on Multimedia编委、IEEE Signal Processing Letters编委。

姓名:赫然

单位和职称:中国科学院自动化研究所研究员

报告题目:视觉内容生成的挑战和趋势

个人简介:赫然,中科院自动化所多模态人工智能系统全国重点实验室研究员,中国科学院大学优秀导师,国际模式识别学会会士(IAPR Fellow)。主要研究方向是计算机视觉、图像生成和生物特征识别。研究工作获国家优秀青年科学基金、北京杰出青年科学基金、国自然联合重点基金和中科院青年促进会优秀会员等项目支持。在本领域国际主流期刊IEEE T-PAMI和IJCV上发表论文23篇,获IEEE信号处理协会最佳青年论文奖、ICPR最佳科学论文奖、CSIG自然科学一等奖、北京市科技进步二等奖等。核心算法在国家重要领域的视频生成竞赛中获得第一名,已在军事、公安等国家重大任务以及华为智能手机、美团美食场景等民用领域得到大规模应用。担任IEEE T-IP、T-BIOM、Patten Recognition和自动化学报等多个国内外期刊编委,国际权威会议NIPS/ICML/CVPR/ECCV等Area Chair。

姓名:曹炎培

单位和职称:腾讯PCG ARC Lab AI Lab视觉计算中心专家研究员

报告题目:AI新时代中的AIGC

个人简介:曹炎培,腾讯PCG ARC Lab、AI Lab视觉计算中心,专家研究员。主要从事三维计算机视觉、计算机图形学方面的研究,近期关注方向为沉浸式数字化、生成式模型。加入腾讯前,曾任职于快手,并曾任创业公司Owlii CTO(后被快手收购)。

论坛日程

5月14日 上午

跨模态交互认知论坛(联想)

基本信息

论坛名称:跨模态交互认知论坛

论坛形式:论坛

论坛介绍

当越来越多的智能机器走入人们的生活,协助我们的工作,如何高效地获取来自不同传感器的跨模态信息(如视频/音频、RGB/深度、RGB/激光雷达、视觉/文本、图像/文本等)并进行融合,使机器与人、机器之间能够更好地进行智能交互一直是学术界和工业界关注的热点话题。本次论坛邀请全国知名高校及企业的优秀学者汇聚一堂,观点碰撞,探究如何实现语言与视觉等跨模态交互技术、如何高效提升感知能力、多模态内容生成、视觉感知及样本数据间的关联刻画、多目标优化学习和显著性检测等重要的研究领域和理论,向广大专业同行分享关键技术、创新难点及发展趋势。本论坛鼓励作者提交以跨模态交互认知为主题的优秀学术论文。

论坛主席

姓名:马楠

单位和职称:北京工业大学教授

个人简介:马楠,北京工业大学教授,博士生导师,智能感知与自主控制教育部工程研究中心副主任,中国人工智能学会副秘书长、教育工作委员会副主任兼秘书长,北京图象图形学学会常务理事,研究方向为交互认知、机器视觉、无人驾驶、知识发现与智能系统。先后以第一完成人获得中国图象图形学学会科技进步一等奖、中国电子学会科学技术奖【技术发明类】二等奖,主持多项国家自然科学基金、北京市自然科学基金项目、北京市智能制造与机器人技术创新专项等多项国家、省部级项目,承担北汽集团、东风悦享、云迹科技等9项企业委托智能交互系统项目。带领团队多次在国际、国内智能驾驶重要比赛中获得冠军,团队成果“无人驾驶云智能交互系统”获第二届中国“AI+”创新创业大赛总决赛特等奖;获第六届全国教育科学研究优秀成果奖二等奖和北京市教学成果一等奖等;主讲《智能交互技术》课程在中国大学MOOC开设八轮次,获评国家级一流本科线上课程;主编教材《智能交互技术与应用》评为2021年北京高校“优质本科教材课件”。

姓名:刘永进

单位和职称:清华大学教授

个人简介:刘永进,清华大学计算机系长聘教授,人机交互与媒体集成研究所所长,中国图象图形学学会智能图形专委会副主任,国家杰出青年基金(2017)、国家优秀青年基金(2013)获得者。主要研究方向为计算几何与图形学,情感计算,人机交互,多模态媒体智能信息处理。

近五年发表论文六十余篇,包括7篇PAMI,5篇ACM TOG/SIGGRAPH,22篇TVCG/TIP/TMM/TAFFC/TASE/ THMS/TCDS和21篇CVPR/ICCV/ECCV/AAAI/ICRA。一篇论文入选ESI热点论文,三篇论文入选ESI高被引论文。

近五年获得世界华人数学家联盟年度最佳论文奖(2017、2018)在内的十余项国内外知名期刊会议的最佳论文/优秀论文。六项专利进行了成果转化。培养多名博士生和硕士生获得清华大学优秀博士/硕士学位论文,北京市和中国图象图形学学会、中国人工智能学会的优秀博士学位论文奖,两名博士毕业生获得中国图象图形学学会石青云科学家奖,入选中国科协青年人才托举计划。两次获得中国人工智能学会吴文俊人工智能自然科学奖(2018年一等奖和2021年二等奖),以及2021年度北京市科学技术进步奖二等奖。作为第一完成人获得2022年度中国图象图形学学会高等教育教学成果奖一等奖。

报告嘉宾

姓名:梅涛

单位和职称:HiDream.ai 创始人兼CEO

报告题目:多模态内容生成及应用

个人简介:梅涛博士,生成式人工智能初创公司 HiDream.ai 创始人兼CEO,加拿大工程院外籍院士,IEEE/IAPR/CAAI Fellow,科技部科技创新2030人工智能重大项目首席科学家。梅博士是人工智能、计算机视觉和多媒体等领域的知名学者,他发表论文300余篇,引用率超过三万余次,先后荣获15项最佳论文奖,拥有70多项专利,并主导研发了多款全球日活用户高达数百万的商业产品。此前,他曾任京东集团副总裁和微软研究院资深研究员。

姓名:刘怡光

单位和职称:四川大学教授

报告题目:智能探测感知的挑战与对策

个人简介:刘怡光,男,四川大学教授,研究方向主要聚焦于信息探测与智能感知。南京理工大学学士(1995)、北京大学硕士(1998)、四川大学博士(2004)、新加坡国立大学博士后(2008)、帝国理工学院访问教授(2011)、密歇根州立大学高级研究学者(2013)。论文100余篇,IEEE汇刊/ICCV/CVPR/PR等权威期刊会议70余篇,SCI收录80余篇。国家发明专利授权22项;国家重大专项课题、自然科学基金等国家级项目课题10余项。获四川省科技进步奖一等奖和自然科学二等奖各1次(1/10,1/5)、IEEE ICME论文奖2次。《激光技术》、《中国图形图象学报》编委(2022年优秀编委),中国图象图形学学会常务理事,中国人工智能学会智能融合专委会常务理事,中国图象图形大会CCIG2022程序主席。

姓名:黄迪

单位和职称:北京航空航天大学计算机学院教授

报告题目:多模态视觉感知

个人简介:黄迪,博士,北京航空航天大学计算机学院教授,博士生导师。长期从事计算机视觉与模式识别方向的基础理论与关键技术的研究工作,主持国家自然科学基金优秀青年基金等项目,在领域内重要期刊和会议发表论文80余篇,引用7500余次,获IEEE ICB等学术会议论文奖项5次、国际音视频情感计算竞赛第1名、国际机器人抓取与操作竞赛第1名。成果成功应用于公安、网安、医疗等国家重要行业,取得了显著的社会效益。现任中国人工智能学会理事和智能交互专委会秘书长,曾获中国图象图形学学会自然科学二等奖、中国人工智能学会杰出贡献奖等荣誉。

姓名:安平

单位和职称:上海大学教授

报告题目:多信息融合光场重构及显著性目标检测

个人简介:安平,上海大学教授、博导,上海市曙光学者、优秀技术带头人、宝钢优秀教师奖获得者。上海市图像图形学学会副理事长、中国电子学会信号处理分会委员、中国仪器仪表学会图像科学与工程分会常务理事。主要研究领域为沉浸式视频处理、智能视觉、图像处理等。主持完成国家自然科学基金、国家科技部支撑计划、以及上海市项目二十多项,并与上海文广、华为、航空电子所等开展产学研合作。发表学术论文200余篇,出版著作2部,授权发明专利30余项,获上海市科技进步二等奖、教育部自然科学二等奖、中国电子学会自然科学二等奖、科技部世博科技先进个人等奖项。

姓名:李阳阳

单位和职称:西安电子科技大学教授

报告题目:量子优化、学习与识别

个人简介:李阳阳,博士,西安电子科技大学教授,博士生导师,人工智能学院智能科学与技术专业负责人,国家级智能感知与计算国际联合研究中心副主任,量子感知与智能计算研究中心主任。主要从事计算智能及其相关领域的应用研究。2012年、2014年分别入选了省部级高层次人才计划,主持了包括国家自然科学基金、领域基金、陕西省重大研发计划、“十三五”预研项目、陕西省自然科学基金等多项科研项目;作为课题副组长完成和参与多项国家级和省部级项目。研究成果获陕西省科学技术奖一等奖、中国电子学会电子信息科学技术奖二等奖和中国自动化学会自然科学二等奖。本人发表在国内外学术刊物与国际学术会议上的论文百余篇;出版专著3部,英文章节1部,教材1部,获得陕西省优秀研究生教材一等奖。

论坛日程

5月14日 上午

数字化设计与制造论坛

基本信息

论坛名称:数字化设计与制造论坛

论坛形式:论坛

论坛形式:专委组织

专业委员会:CSIG智能图形专业委员会

论坛介绍

数字制造技术的快速发展与普及推动了数字化设计在更多的应用中发挥作用,如工业、艺术、环境保护、可穿戴设备等。数字化设计的核心技术与理论方法也得到了快速发展。几何结构的智能化、个性化、功能化设计与制造已成为多学科交叉的前沿研究方向。本论坛邀请到学术界多位青年学者分享他们在智能化设计、个性化制造、设计与制造一体化等方面的最新研究进展,并就其中的相关问题展开讨论。

论坛主席

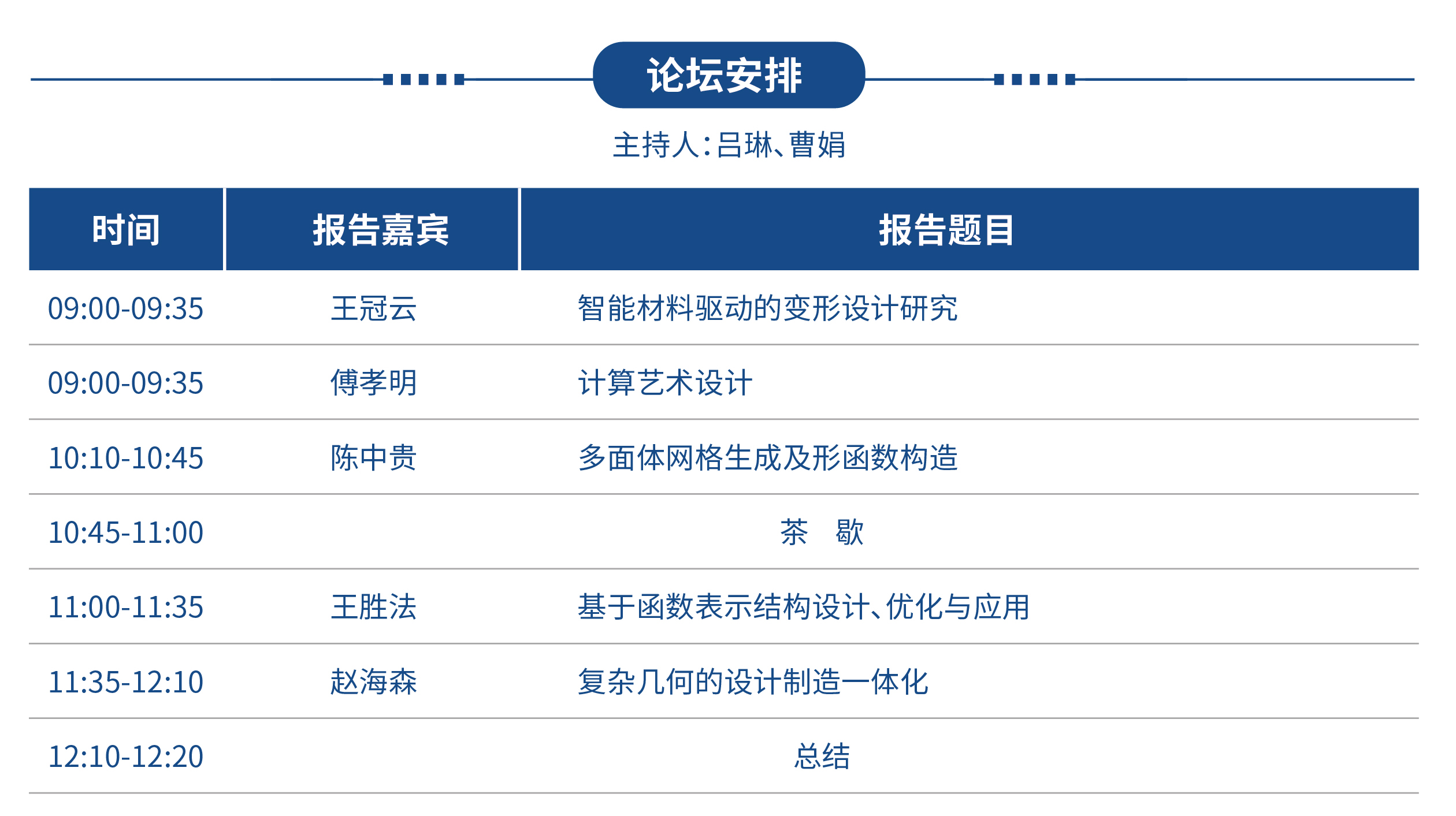

姓名:吕琳

单位和职称:山东大学教授

个人简介:吕琳,山东大学教授,博士生导师,山东大学齐鲁青年学者。研究方向为计算机图形学与计算机辅助设计,特别关注智能制造中的几何计算问题。在ACM TOG、CAD、AM等领域顶级期刊发表论文60余篇,获授权发明专利40余项并转化应用6项。主持或参与国家项目多项。获2017年度陆增镛CAD&CG高科技奖二等奖、国际实体与物理造型会议(SPM 2020)最佳论文一等奖、2020年度山东省自然科学一等奖、2021年度吴文俊人工智能自然科学奖二等奖、2021年山东省教学成果奖一等奖等。

姓名:曹娟

单位和职称:厦门大学教授

个人简介:曹娟,厦门大学数学科学学院教授、博士生导师。2009年6月在浙江大学获博士学位;2007年-2008美国纽约州立大学计算机系联合培养博士。新加坡南洋理工大学、香港大学、美国卡内基梅隆大学访问学者。主要从事计算机辅助几何设计与图形学领域研究,已在ACM TOG、IEEE TVCG、CAD、CMAME等期刊上发表学术论文四十余篇。获CAD’16、SPM2018最佳论文奖等多个奖项。主持国家自然科学基金项目3项及多项省市级科研项目。

报告嘉宾

姓名:王冠云

单位和职称:浙江大学研究员

报告题目:智能材料驱动的变形设计研究

个人简介:王冠云,浙江大学计算机学院&浙江大学国际设计研究院研究员,博士生导师,工业设计系副主任;卡内基梅隆大学人机交互系博士后,麻省理工学院媒体实验室访问学者,浙江大学数字化艺术与设计博士。主要研究领域为数字化设计与制造、实体交互界面、智能产品设计、变形材料与设计、4D打印等;主持及参与国家自然科学基金、浙江省自然科学基金多项;研究成果在Nature、Science Advances、CHI、UIST、UbiComp等顶尖期刊及会议上发表;设计作品荣获红点、iF、Ars Electronica、SXSW、Dezeen等国际设计大奖。

姓名:傅孝明

单位和职称:中国科学技术大学副教授

报告题目:计算艺术设计

个人简介:副教授,分别于2011、2016年在中国科学技术大学获得学士、博士学位。2016年至2021年于中国科学技术大学任副研究员。研究领域为计算机图形学与计算机辅助设计,研究方向为几何处理、优化、建模、制造等。

已在SIGGRAPH/SIGGRAPHASIA/ACM TOG上发表18篇论文。

姓名:陈中贵

单位和职称:厦门大学教授

报告题目:多面体网格生成及形函数构造

个人简介:陈中贵,厦门大学信息学院教授、博士生导师,2009年在浙江大学获博士学位,2009-2010年在香港大学计算机系从事博士后研究,曾先后在奥地利维也纳科技大学、美国卡内基梅陇大学交流访问。主要从事计算机图形学、几何建模与处理等领域研究,已发表学术论文五十余篇。主持国家自然科学基金项目3项、福建省自然科学基金面上项目3项、科技部重点研发专项子任务1项。担任The Visual Computer 期刊编委及多个学术会议程序委员会委员,曾获SPM 2018最佳论文一等奖、2020年厦门大学教学成果奖一等奖等。

姓名:王胜法

单位和职称:大连理工大学副教授

报告题目:基于函数表示结构设计、优化与应用

个人简介:王胜法,大连理工大学国际信息与软件学院副教授,博士生导师。2012年大连理工大学数学科学学院获得博士学位。主要研究方向为计算几何、结构设计与优化、网格生成、3D点云处理,以及3D打印与相关应用。近年来在相关领域顶级期刊和会议发表论文三十余篇,专利十余项。主持和参与多项国家自然科学基金,包括重点项目,重点研发计划,国际合作重点项目、面上项目等。入选大连理工大学首批“星海学者”人才培育计划,大连市“科技之星”,ACM中国新星奖(大连分会)、高等学校虚拟仿真实验教学资源建设成果三等奖,南宁市科学技术进步二等奖。

姓名:赵海森

单位和职称:山东大学 教授

报告题目:复杂几何的设计制造一体化

个人简介:赵海森,山东大学计算机学院教授,国家级青年人才,博士生导师。主要研究方向为计算机图形学、数字几何设计,面向新一代智能制造需求的基础理论与方法开展研究。2018年12月获得山东大学工学博士学位,导师为陈宝权教授。2019年至2022年分别在美国华盛顿大学和奥地利科学技术研究所从事博士后研究,导师为Adriana Schulz 教授和Bernd Bickel教授。曾在ACM TOG、ACM SIGGRAPH/Asia、IEEE TVCG、IROS等顶级期刊或会议上发表论文十余篇,申请十余项国家发明专利和一项美国发明专利,出版专著1部。获山东省自然科学奖一等奖、“CCF优秀博士学位论文奖”和“CAD&CG 2012优秀学生论文”等荣誉。

论坛日程

5月14日 上午